敗戦の翌年の昭和21年、靉光(あいみつ)という名の画家が、上海の兵站(たん)病院でひっそりと亡くなった。日中戦争から太平洋戦争へと続く戦争の時代、多くの画家が戦争画を手掛ける中で、靉光は超現実主義的で幻想的な絵を描き続けた。その代表作が『眼のある風景』である。番組では、多くの謎を秘めた靉光の絵を、近年の科学調査や技法再現もまじえて紹介するとともに、最後は悲劇に終わったその人生を描く。

初回放送日: 2021年7月4日

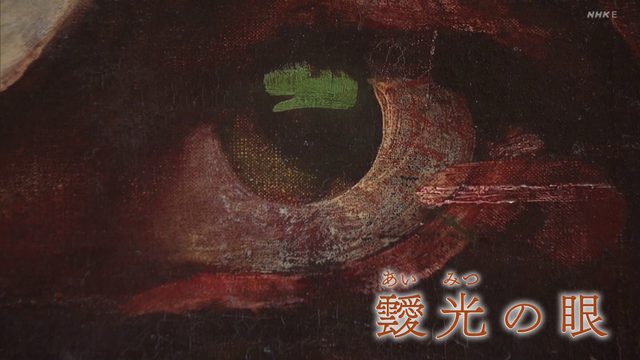

日曜美術館 「 靉光 (あいみつ)の眼」

岩垂紅さんの父は画家でした。

太平洋戦争中兵士となって中国戦線に赴き、戦後すぐに亡くなりました。

「形見ですよね。ここここ。石村。本名なんです」

飯盒を残した画家は本名が石村日郎。

画家としては靉光(あいみつ)という風変わりな名前でした。

戦前に描いた靉光の代表作がこの絵です。

赤茶けた得体の知れないものは何でしょうか。

土塊なのでしょうか。

その中に一つの眼がじっとこちらを見つめています。

日本のシュルレアリスムの傑作と評価されてきたこの絵。

一体靉光が何をどのようにして描いたのか。

11年前に赤外線調査が行われました。

「最初の頃は眼がなかったわけです。もうぐちゃぐちゃ。ドロドロの不思議な塊と何ヶ月も闘っていく。ずっとそれを繰り返しているうちにですね、見つめられているっていう風に思ったと思うんです。それで眼を描いたんじゃないのか」

靉光(あいみつ)の絵が高く評価されるようになったのは戦後しばらくたってからのことでした。

それを知ることもなく靉光は中国の病院で亡くなりました。

「絶食療法っていう名目で、ほとんど食べ物はもらえなかったと聞きました。日に日に六歩歩けて、四歩歩けて、三歩歩けて、その次の日はパタッと死んだと言う」

戦争のために28歳の若さで亡くなった靉光。

その絵と人生に迫ります。

広島県で生まれ育った靉光は、16歳の頃画家を目指して上京します。

大正13年。

関東大震災の翌年でした。

貧乏暮らしをしながらひたむきに絵に取り組んだ靉光。

フランス近代絵画の画家たちの影響を受けながら自分の絵を模索します。

当時の靉光の絵は現存しないものも多いのですが、これは残された絵の一つ。

木々が茂り、その間から家並みが見える風景。

筆のタッチはいかにもゴッホ風です。

こちらは人物像。

コミサという名の妹を描いています。

黒い背景の中。

傘に寄りかかって目を閉じる少女。

疲れ果てているように見えます。

この絵にはルオーの影響が指摘されてきました。

「黒い太い輪郭線。それを表面的に見てもあのルオー風と言われている。まあでもそれだけに留まらないで、ルオーの作品ってのは非常に精神的な深い心理的な世界を持っているんですね。コミサという作品も非常にはの内面的なドラマ。かわいがっていた妹が遠い満州にお嫁に行ってしまうという思いもこの絵から伝わってくる。靉光が、より深い情動と言いますか、心の内面にまで興味を持っていた。でそれを描きたいという思いを持っていた」

靉光は26歳の時、聾唖学校の教師をしていたキエと結婚します。

キエはその頃の靉光の様子をこう記しています。

「毎日は絵との死をかけての闘いだった」

当時、靉光が描いていた絵です。

キエをモデルにしたと言われます。

編み物をする手はデフォルメされ、顔は真っ白です。

髪はほつれ、目は三角になって怪しく光っています。

蝋やクレヨンなどを溶かして用いているのでロウ画と言われています。

キエは後にこう回想しています。

「私はたった一度だけ石村の涙を見ました。ある日、部屋の片隅にうずくまって押し黙っているので、どうしたのですかと声をかけた途端、ぼたぼたと大粒の涙を畳の上に落としたのです。嗚咽をこらえ、やせ細った肩を微かに震わせ、低い声で、絵が描けないとかすかにつぶやくのです。自分の絵が正道であるのか邪道であるのか、おそらくわからなかったのだと思います」

これも同じ頃の作品です。

靉光の自画像です。

まんまるの目や口元のヒゲなど。

そこはかとなくユーモアが漂うこの絵の背後で、靉光は絵との死をかけての闘いをしていたのです。

「ロウ画と言われる小品のシリーズを見ると、彼オリジナルの技法だと思うんですけども、蝋を溶かしてそれを下地にして日本画で使う岩絵の具を使って描いていたという証言もあったりして、自分の可能性もあり自分の方向性を模索していた時期の作品だと思いますね。フランスの近代美術の方向性からどんどん自分が逸脱していく。時代の流れから離れていく。このまま自分が自分の興味の方向性を見誤ってしまうんじゃないかっていう苦しみあったかもしれない」

すでに満州事変が勃発し、きな臭さが漂い始めた昭和10年代に入ると、靉光はまた新たな手法の絵を描き始めます。

やせ衰えた馬が歩いています。

足は折れ曲がり腹は抉られ。

肋骨が浮かびれて首が力なくうなだれています。

どこか古い壁画を思わせるような絵肌。

絵の具を丹念に塗り重ねたり削り取ったりしながら独特の肌を作り上げています。

この頃靉光は毎日のように上野の動物園に通い、スケッチに没頭しました。

とりわけ熱心だったのはライオンです。

檻から離れず、おびただしい数のスケッチをしたと言います。

そして靉光はライオンをモチーフにした油彩作品を連作していきます。

今その多くが失われましたが、当時の雑誌に掲載された写真によって絵柄を伺えるものもあります。

わかりにくいですが、これは仰向けになって足を上げているライオンの姿。

こちらは横たわって内臓を露出しています。

いずれもライオンの形が分からないほどデフォルメされています。

ライオンの連作の中で現存する唯一の大作です。

じっと見ていると、うずくまったライオンの姿形が見えてきます。

中央の下に尻尾があり、褐色の盛り上がった体。

そして左端に白っぽく頭が描かれています。

靉光はこうした独特の色合いや柄。

肌をどのようにして作り出したのでしょうか。

画家の小林俊介さんは靉光の技法を調べてきました。

そしてライオンの絵には当時日本ではあまり使われなかった洋画の古典的技法であるグレーズ技法が使われていると考えています。

グレーズとはどのようなものか。

ライオンの頭の部分でその技法を見せてもらいました。

まずは薄い絵の具で大まかに明暗をつけて行きます。

そして油で薄めた透明な茶色の絵の具を画面全体にかけていきます。

これがグレーズです。

そして拭いたり削ったりして肌に変化を付けます。

「グレーズした後に、拭いたり削ったりすると、マチエールと言いますか、画面のでこぼこですとかそういった肌が強調されて」

続いて様々な色を塗り重ね、絵の雰囲気を出していきます。

その上に今度は透明な緑の絵の具でグレーズをかけていきます。

「ミルフィーユのようにって言うんですけれども、不透明な絵の具の塗りとその透明に全体に色をかける。下の色と上にかけた透明な色と相乗効果で深みが独特の色合いが出てくるわけですね」

さらに絵の具を塗り重ねグレーズを繰り返していく。

こうして靉光は深みのある色合いで肌を作って行ったと小林さんは考えます。

「靉光の場合はその偶然できたそのくれすることにて偶然できたその肌がいいですね間違いですとかまあそういった雰囲気ですとかまたそういったものから触発されたこともあったと思いますので、それを言うものも活用して、何か得体の知れない存在かみたいないうものに繋がってるのかなあと思いますけど。だからそういう意味ではそのこの獣の後に目のある風景が出てきただってな非常に私はよくわかる」

靉光がライオンの連作を経て描き出したのが、縦1メートル、横2メートル近い大作《眼のある風景》です。

空を覆う薄い青やグレーの下に何か形の定まらない褐色のものが横たわっています。

そしてその中央には一つの眼があり、じっとこちらを見つめています。

このリアルな目に対して、その周りにある得体の知れないものは一体何なのでしょうか。

これまで専門家の間で様々な解釈が行われてきました。

最も有力視されてきたのがライオン説です。

ライオンを繰り返し描いてきた靉光が、この絵でもライオンを変形させていったというのです。

ライオンの連作との形の類似も指摘されています。

例えば目のある風景の左側にある形は、内臓を露出したライオンの足の部分に似ている。

また、仰向けになったライオンの足や、その下の丸い穴が目のある風景の右側にもあるというのです。

一方で木の根を元に描いたという説があります。

これは友人の日本画家の証言によるものです。

捨てられていた木の根を靉光の部屋に一緒に運んだ。

その時靉光がここに眼を入れたら絵にならないかと言ったと証言。

こんなメモを残しました。

眼のある風景の右側は根っこ。

眼のある風景はどんな風に描かれたのか。

絵を所蔵する東京国立近代美術館は東京文化財研究所と共同で赤外線調査を行いました。

眼のある風景の絵の具層の一番下にある姿を捉えたのがこの写真です。

「前の年まで描いていたライオン。そういうもののイメージを最初描こうとしてそれがどんどんどんどん変形して眼のある風景になったんじゃないかっていう説は割と有力だったんですけれども、このイメージを見るとどうやらですね、描き始めにライオンの姿があるようにどうしても見えないんですね。それからもう一つですね、木の根っこがあのモチーフなんじゃないかと言うそういう思いで話もあるんですが、これもまた木の根っこのように見えなくもない部分もある。けれどもこれもなかなか断言はやっぱりできないと思います。私自身はおそらく具体的な何かの描写とはちょっと違うあの手探りで本当に描き始めているんじゃないのかなっていうような気がしております」

赤外線写真には自由に引かれたいろいろな線が見えます。

靉光は何か具体的な形を描こうとしたのではなく、思いのまま線を引いているようです。

こちらは眼のある風景の完成に近い段階の絵の具層を写した赤外線写真です。

ここにも自由な曲線が見られます。

大谷さんは靉光が自由に線を引いては絵の具を塗っていく手探りの作業を続けたと考えます。

というのも靉光は、この頃自由な線をもとにした水墨作品を残しているからです。

最初に薄墨の奔放な線が引かれ、それに触発されるように濃い墨で鳥らしき姿が描かれています。

こうした線からイメージするやり方を、眼のある風景でも行ったのではないかと考えるのです。

「靉光はここに絵の具を塗り重ねて、そしてまた一回削り取ったりとか、でまた塗ったりとか。何度も何度も繰り返すことによってこうかたまりのボリュームが表現されていくんですけれども、その存在感とか実在感。もっと手応えのある何とも説明できないけれども、そこに確かにあのあるってその感じですね。それをどうやったら獲得できるかっていうことの手探りでの模索だったと思うのですね」

眼のある風景を描いていた頃、絵に打ち込む靉光の姿をキエは靉光の本名石村の名で回想しています。

「ただひたすら泣くほどに痩せ衰えるほどに絵を書いている人。部屋の四方に黒い布を張り光を遮断して片隅にうずくまってしきりに何か描いている石村。二階の画室に上がったきり、丸1日顔を見せなかった石村。眼のある風景に行き詰まってなすすべもなく二ヶ月も眺め続けただけの石村。石村の絵と対決する情景が走馬灯のように浮かびます」

この絵には得体の知れない赤褐色の塊と共にもう一つ不思議なものがあります。

リアルに描かれた一つの眼です。

この眼がいったい何を意味するのか。

これまで様々な見方がされてきました。

ファシズムの時代。

自由な表現を抑圧しようとする監視の眼ではないか。

あるいは作者である靉光自身の眼ではないか。

この眼は絵の初めのたを示す赤外線写真では描かれていません

完成に近い状態を表す赤外線写真で初めて登場します。

つまり眼は最後の方で描かれているのです。

「かなり後の方の段階で初めて眼が描かれたっていうことがわかったわけです。非常に意外でした。私自身は絵をずっと見てきてですね。じゃあ絵の眼なんだろうっていうことずっと考えていたんですけれども、私自身はこれは絵の眼じゃないかっていう風に思いました。それどういうことかと言いますと、靉光は絵を描くのにものすごく時間をかけているわけですね。なかなか描き進められないで悩みに悩んで何ヶ月もかかったっていうことだそうなんですけれども、しかも最初の頃は眼がなかっただけです。ぐちゃぐちゃドロドロの不思議な塊と何ヶ月も闘っていく。そうした時にですね、あのご覧いただくと、本当に混沌としてるんですけれども、じっと向き合っていると画面のあちこちに眼じゃないんですけれども、何か丸い形がいくつもあります。これはくぼみのような穴のようなものだったりしますけれども、じっと見ているうちにですねそれがひとつの眼のように見えてきて、この丸い塊を中心としていろんな連想が膨らんでくるんです。たぶん靉光もですね、この眼とずっと向き合っているうちに、その画面があっちこっちでそういう連想を繰り返して、描き進めていくうちにですね割とも最終段階になってから。画面のど真ん中で、きっとですねずっとそれを繰り返しているうちにですね、絵に見つめられているっていう風に思ったと思うんです。自分が今までずっと絵の事を見つめ続けていたはずなのに、いつのまにか絵に見られている。主体であるはずの画家がいつのまにかその主体を脅かされると言うかですね。客体のはずの絵に見られている。そういう風にですね逆転現象が、ある時たぶん靉光自身の頭の中で起きてそれで目を書いたんじゃないのかな。まあそうなるともう一つのなんとかこの絵自体が人格を持ったですね、ちょっとそれぐらいまで突き詰めた闘いを靉光はしていたんじゃないかなっていうふうに思います」

太平洋戦争が間近に迫ってた昭和15年。

紀元二千六百年を祝う式典が開かれ、祝賀ムードが東京を覆います。

その一方で、戦時色が強まる中、美術界にも弾圧があり。

やがてシュルレアリスムを推し進めていた画家や美術批評家が逮捕されます。

当時靉光はどのように過ごしていたのでしょうか。

キエの回想です。

「戦時色が日に日に濃くなるにつれ、周囲の動き方に何か自分と違うちぐはぐなものを感じていたようです。例えば戦争画を描くのに、多くは軍人や大砲を描く。石村に言わせればそれが蜂であってもいいじゃないか。素材の違いはあるにしても自分は戦争の絵を描いているのだとよく言っておりました。戦争に入ってからの石村の絵にも蟻、蜂、撮りといった素材がやたらと登場しています」

実際靉光の画質には枯れた草木や石ころ目指しや馬鈴薯などが転がり、天井からは干からびた基準が吊り下げてあったと言います。

いもや果物らしきものが転がる中に魚が大きく口を開けています。

そして茶色の背景の中に巨大な蜂が飛んでいます。

一つ一つは細密にリアルに描かれているように見えますが、どこか幻想的な雰囲気が漂っています。

これもまた不思議な光景です。中央に鳥が見えます。

下の方は植物の葉が茂り、赤い花が咲いています。

その花にくちばしを入れるように、死んでいると思われる鳥の頭。

白い羽毛で覆われています。

そしてその横に赤い線が見えます。

植物の蔓でしょうか。

動物の血管なのでしょうか。

茶褐色に覆われた画面に色々なものが蠢いています。

光を帯びているのは花でしょうか。

得体の知れないものの中に、アゲハ蝶が鮮やかな姿で飛んでいます。

こうした静物画に打ち込んでいた頃、靉光はキエとこんなやり取りをしています。

「戦争が激しくなるにつれ、絵描きたちが絵の具の買いだめを盛んにしだしました。悠然としている石村を見かねて、あなたはどうして買いだめをしないのですか。困るでしょうにと申しますと、絵描きだからといって絵の具でなきゃ描けないわけじゃない。描こうと思えば泥でだって絵は描けると答えるのでした」

「靉光という人は自分の求める絵画の世界に対して決して嘘をつかないを貫き通した絵描きさんだと思いますね。その目に見える世界をそのまま写し取るということにはあまり興味がない。例えば戦争画。戦意を高揚するような絵を描いたら、これは自分が自分自分の絵に対して嘘をつくということを直感として感じたんじゃないですか。それもう何でもない者が生み出す凝視によって生まれる新しい隠された世界。それを見切り、それを描ききるということに執念を燃やしたところがありますよね。石ころとかじゃがいも、干物だとか、改めてものの属性をはがしてですね、そのものの意味は剥がして、裸形の眼といいいますか、先入観なしにそういったものを見てみると、そのものそのものの新しい側面がどんどん出てくる。なんでもないものが非常に豊かな幻想性を生み出すことを靉光は知っていたんでしょうね。なんでもないものが突如不気味な姿を持って立ち現れて行く。だから逆に見る人には強い説得力をもつ。それが破滅のそのシュルレアリスム。脳膜異性と言いますから独自性と言えると思います」

多くの画家たちが戦意高揚のための戦争画を手掛けるようになったこの時代。

靉光は「わしにゃ戦争画は描けん」と言ったと伝えられています。

戦争の最中の昭和18年。

靉光は四ヶ月に渡り中国東北部を旅します。

戦争の時代にどのような思いで絵を描いていたのか。

旅先からキエに宛てた手紙の中にその一端が伺えます。

「大自然に向かって絵画したい。神経質な近代病にとりつかれないように。がっちりとして全裸の自然に真正面からぶつかっていきたい」

この頃、靉光は海をモチーフにした連作を描いています。

その中で唯一現存する作品。

中国に旅した時に見た光景が元になったと言います。

うねる海、波の様子が大胆な色使いで描かれています。

戦争中、妻や子供達と暮らしながら絵を描いた靉光。

しかし家族に描くところを見られるのをとても嫌がりました。

「いざ絵を描くということになりますと、決まって家族を自分から遠ざける。自画像を描くときなどはそれが一段とはなはだしく、すぐ郷里へでも行ってこいなどと言っては私達を追い出します」

この頃、靉光は自画像を連作しています。

これは帽子をかぶった姿。

太い首。

頭は傾き、顎をグイと前方に突き出しています。

唇は歪み、目は片方閉じているように見えます。

どこか苦悩しているようにも見え、何かに立ち向かっているようにも見えます。

背景に黒い木々が描き込まれた自画像。

体も頭もやや後ろに反っているように見えます。

風が吹いているのでしょうか。

冬枯れの木々も頭と同じように傾いています。

顔には眼鏡をかけていますが、目は描かれていません。

目を塗りつぶし自らの内側に視線を向けようとしているのでしょうか。

そして白い服を着た自画像。

他の二作とは違い、体も顔も傾かず自然な姿勢です。

小さな二つの目がじっと前方を見つめています。

この戦争の時代を生き抜くことを静かに決意しているように見えます。

この頃、靉光はキエに宛ててこう書いています。

「いい絵を盛んに描こう。いい絵を描いてれば天は助けてくれる。靉光はいい絵を描いてれば良いのだ」

戦争の最中に靉光はなぜ自画像の連作を描いたのでしょうか。

何も立ち向かうような姿であることから、これまで多くの人が戦争への抵抗の姿勢を読み取ってきました。

「私のとっても気になるのはあの3点の自画像は何も同じような姿勢で体躯としては堂々としていますけれども、どの作品も目が非常に小さいんですね。遠くを見てるようでもあるし、でもあんまり見てないようにも見えるし、特に自画像の場合は眼鏡の奥の目がもう塗りつぶされちゃって描いてないんですね。あれは非常に重要なことで、あれだけ強い眼を描いていた人が、戦争に行く直前の自分自身の眼はどうしてあんなに小さくあるいは塗りつぶすような描き方をしたのか。その意味がよくよく考えてみる必要があると思うんですね。私自身は靉光はああいう眼の表現をすることで自分の心の内側の方に視線を向けてたんじゃないのかなっていう風に思っています。表向き世間的な建前的には、前を向く、戦中を向くそういう姿勢のを自分自身を描きながら、画家として見つめる先は自分の心の中、あるいはその心の中で思っている本当は自由に絵を描きたいんだけどっていう本音と建前に引き裂かれるような苦悩のようなものがあの画像にあるんじゃないのかなーっていうのが私の解釈」

昭和19年5月。

36歳だった靉光のもとにもついに召集令状が来ます。

靉光はその心境を義理の兄にこう報告しています。

「絵筆が銃に代わるのですから、ちょっとまごつきましょうが頑張ります。小生一人取り残されたような、ちょっと変な気持ちでおりましたがこれでどうにか戦時下の男になれそうです」

「背には寄せ書きの日の丸とありったけの絵の具をかき集め、はちきれんばかりの絵の具箱がくくりつけられていました。私は怪訝に思いましたが、石村はいくら戦争でもそのうちちょっとでも描ける時間はあるだろうと、気楽に言うのでした。それは昭和19年5月21日の応召の日の光景でした」キエの手記

画家から兵士となった靉光が赴いたのは中国戦線でした。

「長い暗い戦争も終わりました。どんどん兵隊が帰ってきました。バタバタという軍靴の音が聞こえるたびに帰ってきたかなと思って駆け寄ることも再三のこと。しかし石村はとうとう帰ってきませんでした」キエの手記

靉光。

本名石村日郎が亡くなったのは敗戦の翌年。

昭和21年1月でした。

遺族の元には戦病死の知らせだけが届きました。

この遺品の飯盒は靉光の死を看取った人が戦後20年近く経ってから届けてくれました。

キエはその人から始めて最後の様子を聞き、子供たちに語り伝えました。

「絶食療法っていう名目で、ほとんど食べ物はもらえなかったと聞きました。日に日に六歩歩けて、四歩歩けて、三歩歩けて、その次の日はパタッと死んだと言う。これ以上はとってもむごくて聞かせられないと思った。これ以上のことは」