敗戦直後から亡くなるまで、滅びゆくかやぶき民家を描き続けた画家、向井潤吉。描いた民家の絵は、北海道から鹿児島まで全国津々浦々、2千点を超える。自然とともに暮らしてきた日本人の原風景として、人々に郷愁を呼び起こす向井の絵。それらは同時に、高度成長時代、日本の農村が激変する姿を、民家を通して記録することにもなった。山形県田麦俣の多層民家、岐阜県白川郷の合掌造り民家などを中心に、向井の民家の絵を紹介する。出演、橋本善八、高島外成、渡邊雄一、近藤久善、渋谷一志

初回放送日: 2016年2月21日

日曜美術館 「民家巡歴~向井潤吉の戦後~」

向井潤吉は、全国の土地を巡りながらその土地に残された古民家を描いて回りました。向井潤吉が描いた民家の絵は、北海道から鹿児島まで全国津々浦々、あわせて2千点を越えます。自然とともに暮らしてきた日本人の原風景として、多くの人々に郷愁を呼び起こしてきました。

向井純吉は旅する洋画家でした。仕事に出かけた旅の中で数多くの文章を書き残しました。残された言葉からは、その土地に流れる独特の空気感のような、実際に現地に赴いたものでなければ、感じ得ない情感が聞こえてくるようです。

曲家(まがりや)もすっかりと少なくなった。もっさりとした厚みのある屋根に草が生え、へばりついた苔がその耐えた風雪の厳しさを物語っている。軒先の屋根に黄、赤、紫・・・色とりどりの花の咲いているのが、冬の来る前のつかの間のつややかさである。

分厚い生け垣と防風林に囲まれたこの農家は、独特の反りを持った生け垣を誇るように構えている。山陰の厳しい風雪に対決しているように見える。無意識に形作られた構図だが大地に根を下ろした安らぎはさすがに遠い伝統から来るものだろう。

川水は雪を溶かして量を増し、不気味な色と重たさをたたえて流れ下っていた。その流れは速く、ふと芭蕉の「五月雨を集めてはやし最上川」を口ずさんだ。

私はこの仕事を飽くことなく続けてゆく。未知の土地は無限にあるし、同じ土地をやや時を経てから再び訪ねると、思いがけない変化や、また季節の差異で新鮮な美しさを感動を受けることがしばしばあるからである。

山形県鶴岡市田麦俣地区。1960年代に向井はしばしばこの土地を訪ねました。4メートルもの雪が降り積もることから、集落には40戸近くの多層民家が作られていました。向井か訪れるようになった頃から、茅葺きの多層民家は徐々に姿を消してゆきました。昔のまま残る民家は今2軒だけです。

江戸時代後期に建てられ、今は文化財となっている旧遠藤家。家の周りは豪雪から家を守る「雪囲い」で覆われています。

この家の特徴は屋根にあります。反り返った屋根が兜のように見えるため「兜作り」と呼ばれる特異な姿をしています。三階には蚕を飼う「養蚕場」になっています。夏になると風通しと明かり取りを兼ねる窓が開け放たれました。

半年間豪雪の中に埋もれていた家々は、5月になると一斉に春と夏を迎えたように、ヒトも山も、草木も生き返って活気づく。

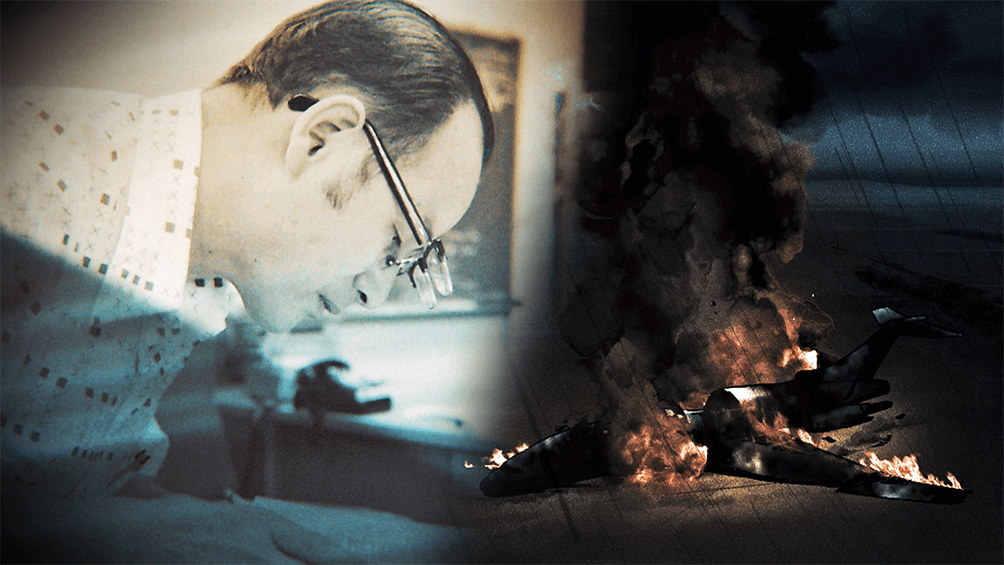

東京・世田谷にある向井純吉の自宅は、現在向井純吉アトリエ館として公開されています。戦後民家ばかりを描き続けた向井は、いったいなぜ民家にのめり込むことになったのでしょう。それは向井の戦争体験と深く関わっています。

向井は中国、フィリピンからビルマまで赴き「戦争画」を書きました。向井はびるま・員パール戦線に従軍。悲惨な実態を目撃しました。

戦地から戻った向井を待っていたのはアメリカ軍による空襲でした。火災から類焼を免れるため家屋を強制的に取り壊す「建物疎開」が行われていました。しかし、空襲の前にはそんな作業もむなしく、やがて多くの都市が壊滅的な被害を受けました。

「民家に異常な興味と熱意を持ったのは、戦争のさなか爆撃のために伝来の民家がもろくも消滅したり疎開の犠牲で惜しまれながらも姿を消してゆくのを知ったからである」

昭和20年秋。向井ははじめて民家の絵を描きました。「長い間のいらいらした気分から解かれた目に映る農村は実に美しい。私自身が今までにまったく気がつかなかった伝統の重厚さを背負った家のかまえ、風物のうるわしさが突然に心眼に反射した」

そんな向井の思いとは裏腹に伝統的な民家は姿を消し始めます。高度成長期、ダムの建設や高速道路の工事が進み、向井は消え去る民家の記録に心血を注ぎ続けることになりました。

養蚕の衰退や出稼ぎなどによる農村の伝統的な暮らしの変貌。ダムや高速道路の建設に伴う離村や廃村。向井は、消えゆく民家に追い立てられるようにして、全国の民家を訪ね歩きました。

私は現場に立って、そのこまぎれのような一つ一つを拾うように描くよりほかに手段はない。

合掌造りで有名な飛騨・白川郷。足繁く白川に通った向井はここの絵を寄贈しています。民家を地域ぐるみで保存しようという動きに共感していただけたのだろうと地域の人たちは考えています。

写実のように見える向井の作品ですが、実はあるがままの姿を正確に写し取った作品ではありません。それは向井が自ら撮影した写真と比較してみるとわかります。空の色、円形の山並み、電線など向井の目には民家の魅力を最大限引き出す努力がされていたことがわかります。

今まで描いてきたい絵はみな消えたし、絶対に戻ってこないから、高度成長の勝ちだな。ちょうど私の命と平行してきたんだが、いよいよ最後のところに来ているようだな。

高度成長とともに消え失せていった茅葺き民家。その一軒一軒を向井は時代に抗うように書き留めたのです。

ディレクター 吉田通代

制作 NHKエデュケーショナル

展示

//hatenablog-parts.com/embed?url=http%3A%2F%2Fwww.city.setagaya.lg.jp%2Fshisetsu%2F1213%2F1264%2Fd00004192.htmlwww.city.setagaya.lg.jp

- 作者: 向井潤吉

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 1996/12/05

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 5回

- この商品を含むブログを見る

- 作者: 日本美術教育センター

- 出版社/メーカー: 日本美術教育センター

- 発売日: 2008

- メディア: 大型本

- この商品を含むブログを見る

- 作者: 向井潤吉

- 出版社/メーカー: 世田谷美術館

- 発売日: 1986

- メディア: 大型本

- この商品を含むブログを見る

- 作者: 向井潤吉,世田谷美術館

- 出版社/メーカー: 世田谷美術館

- 発売日: 2002

- メディア: 大型本

- この商品を含むブログを見る

- 作者: 向井潤吉,世田谷美術館分館向井潤吉アトリエ館

- 出版社/メーカー: 世田谷美術館分館 向井潤吉アトリエ館

- 発売日: 1995

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る