美術の楽しみ方を実践的に学ぶ好評シリーズ「まなざしのヒント」。4回目のテーマは江戸時代に誕生した「浮世絵」。葛飾北斎や歌川広重の風景画、喜多川歌麿の美人画など誰もが知る傑作を教材に、絵師だけでなく彫師、摺師、版元などの視点からその魅力と鑑賞のポイントを紐解いていく。講師は太田記念美術館学芸員の日野原健司さんと、漫画家のしりあがり寿さん。日本が世界に誇るアート「浮世絵」の面白さに刮目!

初回放送日:2023年12月03日

日曜美術館 「まなざしのヒント 深掘り!浮世絵の見方」

浮世絵、それは江戸の庶民に愛された大衆の芸術。絵師たちの独創性、彫師や摺師の超絶技巧。浮世絵は今もなお、見る者の心を躍らせます。今日は、東京・原宿の太田記念美術館で、その魅力を深掘りする特別授業が行われます。講師は美術館の主席学芸員・日野原健二さん。さらに、漫画家のしりあがり寿さんが、描き手の視点からレクチャーします。「奥行き出すって、ほんと色の技ですよね」。そして、生徒はこちらのお二人。美術館巡りや絵を描くことが趣味の金村みくさん。浮世絵がテーマの舞台をきっかけに興味を持った梶裕貴さん。知ればもっと見たくなる、浮世絵を楽しく鑑賞するヒントをお教えします。

「まなざしのヒント 深掘り!浮世絵の見方」

一時間目、最初の作品はこちら。おなじみ、葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」。小舟を翻弄するたくましい大波。波頭が崩れ落ちる一瞬を鮮やかに捉えた北斎の傑作です。

「まずは色の鮮やかさというのが大きなポイントになってきます。では、ここで皆様に問題なんですけれども、この浮世絵には色々な色が使われているんですけれども、果たしていくつの色が使われているでしょうか。ちょっと難しいかもしれませんね。」

「まず、波の濃い青のところが一色で、その間のもうちょっと違うブルーも二色目、波の水色っぽいところ、三色目、あと線が黒いので四色。色は四色。」

「じゃあ梶さんは?」

「基本的には同じなのかなと思いつつ、船の色もこれは確かに入ってくるのかなとか、空のグラデーションの黒は一体一色で表現できるもののことを考えると、もうちょっと多い、六色とか。」

「正解はですね、輪郭線も含めて八色の色が使われています。どんな色が使われているのか見てみましょう。まずは一色目、全体の輪郭線や波を灰色で、二色目、小船を淡い黄色で、三色目、船の底に濃い灰色、四色目、雲に薄い茶色、五色目は空を淡い灰色に、六色目、富士山の背景と船に暗い灰色、七色目、海と波しぶきに薄い青色、八色目、濃い青色を波に重ねて完成です。わずか八色ですが、実は浮世絵にとって色の数は重要な意味があるんです。浮世絵というものは、大勢の人々に販売するための商品として作られていました。非常に安い値段で、庶民の人たちが気軽に買い求められるというのが普及の魅力なんですね。そのためには、できるだけその色の数を少なくすることによって、制作の手間やコストが下がるという工夫があったんです。」

「これ、今の感覚で言うと、どのくらいの値段の感覚なんでしょうか。」

「現在の価格で言うと、まあだいたい五百円から三千円ぐらいですね。」

「色の決め方なんですが、誰が決めてたんですか?」

「色はですね、絵師がまず色を決めておりまして、そしてその絵師が決めた指示を、摺師が絵師の要望を実際に作品として実現させるわけです。摺師は絵の具を様々に調合して、絵師の望む色に近づけるんですね。浮世絵というと、やはりこの北斎などの浮世絵師が一番有名で注目を浴びますが、実は版画を作る際には、絵師だけでなく、摺師という絵の具を紙に刷る人の技術も重要で、絵師と摺師の協力によって作品が完成するのです。」

「この作品を魅力的にしているのが二色の青色、波しぶきの淡い青と波の間の濃い青。実はどちらも同じ絵の具、特別な青い顔料が使われています。この青色というのは、やはり北斎の波の色の鮮やかさを決める大事な色になっているんですけれども、実はベロ藍という絵の具を使って刷られています。」

「ベロ藍ってどういう字を書くんですか。」

「ベロはカタカナでベロ、そして藍は藍色の藍です。もともとはプロイセン王国の首都であったベルリンで人工的に作られた合成顔料なんですね。ベルリン、ベルリンから来るんです。ベルリンブルーとも呼ばれていました。そこから江戸時代にはベロと呼ばれるようになり、さらにその後ベロ藍と呼ばれるようになりました。ベロ藍が登場する以前、青には藍や露草など植物から採った染料が使われていました。しかし、これらの青色はくすんだ青で、色褪せて緑色になってしまいました。一方、ベロ藍は色褪せず、濃淡を変えて様々な青を表現できました。北斎はこのベロ藍を存分に生かすことで名作を生み出したのです。」

「続いては漫画家の尻上がり寿さんのレクチャー。尻上がりさんは北斎の浮世絵をもとにユニークなパロディ作品を制作しています。そんな尻上がりさんが読み解く北斎の青の使い方とは。」

「いや、もうこれ、あれでしょ。波の絵ですよね。波が主人公ですよ。こんな世界でも珍しいと思うんですけどね。波がドンドンと来てほしいわけですよ。青っていうのは、いくらベロ藍がすごくても、やっぱりね、下がっちゃう色なんですね。後退色と膨張色っていうのがあって、青なんかは下がっちゃう。紫も後退色で、黄色や赤は前に出てきちゃうんですよ。青い服を着るとシュッと見えますよね。それは、多分下がる色だから。赤とかはふわっと、膨張色はふわっと膨らんで見えるんですよね。今日もお洋服で、ほんとに我々は青い服を着ると背景に追いやられて、華やかに前にドンと出ますよね。

そうすると、もう一つ色の特徴である彩度ってやつですよね。鮮やかさ。これ、鮮やかさはすごいベロ藍で出てますから、背景の彩度を下げてやると、なるほどグレーに近いですよね。こういうのはやっぱりね、西洋の絵だと遠近法とかで奥行きや空間を出せると思うんですけども、輪郭を取って、しかも一色ペタッと乗るような浮世絵だと、奥行きを出すって、本当に色の技ですよね。そこがやっぱり、すごいなと思います。

確かに、これ背景が青空だと全体的にどこが目立つポイントなのかってわかんないんですよ。そうですよね、本当はすごい晴れてたかもしれないですけど。

もう一つ、やっぱり浮世絵ですごいなと思うのは、よく見ると波が縞模様じゃないですか。二色。波は二色で、二筋じゃないですよね。こんな筋なんか入ってないですよ。でも、そうやって色を使うことで透明感とか動きが表現できて、見たままじゃないんですよね。浮世絵の表現っていうのは。」

「そうか、すごくデフォルメしてるってことですか?」

「そうですよね、デフォルメーション。まあ、誇張したりパターン化したり、デザインに近いところがあるのかもしれないですよね。」

「かっこいい。」

「もう一枚、ベロ藍を使った名作をご紹介しましょう。『歌川広重 名所江戸百景 玉川堤の花』。ベロ藍で刷られた青空のもと、満開の桜並木と川沿いを歩く人々が桜を楽しむ様子が描かれています。鮮やかさもそうですし、グラデーションが濃い方から明るい方、つまり薄い方まではっきりしているなという印象がありますね。」

「さらに色合いが増えて華やかな絵に見えますね。めちゃくちゃ素敵です。やはり大きなポイントというのは、このベロ藍のグラデーションの鮮やかさですよね。実は広重はこの川の間に何も線を入れているわけじゃないんですよね。そこにグラデーションをつけているんですけれども、これはやはり刷り師の技術がうまく組み合わさっているという感じです。一方、北斎の場合、この波しぶき、つまり水の動きを一つ一つ線で丁寧に描いていますよね。これも北斎の観察力や細かいところへのこだわりがよく表れているかなと思います。

そういう意味では、北斎は細かいところまで描きたい、例えばここにグラデーションを入れたいとか、ストライプの形をこういうふうに表現してほしい、という刷り師に対する要望が感じられます。一方で、広重の場合は、それと比べて「空や川は少し開けておくから、うまく刷り師の技術で綺麗にグラデーションをかけて、きれいな空と川を作ってね」という感じだったんじゃないかと推測しています。

「では、ここで課題の時間です。浮世絵は何枚も刷るため、早い段階の刷りと遅い段階の刷りがあります。比較して、どちらが早く刷られたのか推理してみましょう。どっちでしょうか。」

「色が濃いですね、こっちの方が。右側の方が全体的にビビッドカラーな感じがしますね。」

「こっちの方が落ち着いていて、全体的にコントラストが薄め。あと、思ったんですけど、線が濃いですよね。」

「そうですね、線が濃いってことは、版画ですから何回も刷ってたら、木が擦れてきますよね。」

「金村さんと小野さんは右の作品が早いと推理しました。この二枚を比べてみますけど、いや、もうパッと見て印象が違いますよね。こちらの方がだいぶ色が濃いというか、はっきり濃さが伝わってくる感じがしますね。」

「こっちの方が繊細ですね。こちらがはっきりしていて、ダイナミックというか。」

「そうですね。それで言うと、繊細な色の調整の方が難易度が高いのかなと思うので、こちらの方が新しいのかな。」

「新しい… 先にこっちが作られて、こっちが後に。梶さんと私は右。」

「さて、正解は?」

「正解は左側の方が先に刷られたものです。」

「これ、どういうところに注目すればいいんですか?」

「まず一つはですね、先ほど少し注目されていた雨の線なんですが、やはり何度も刷るうちに版木が摩耗していって、細い線がだんだん濃く、つまり太くなってしまうんです。それから、色に注目していただくと、最初の方はより繊細に刷られているんですが、何度も刷り重ねるうちに、少し手を抜くこともあるんです。」

「そんなことあるんですか?失敗しちゃうってことですか?」

「そうですね。例えばこちらの左側の早い方は、カゴの色と木の棒の色が丁寧に塗り分けられているんですが、右側のものを見ると、同じような茶色一色で塗られてしまっています。また、近くで見るとわかるんですが、こちらの傘の部分、黄色い部分に空のグレーがずれて重なってしまっているんです。こうしたズレや雑な部分が出てくるのは、刷りが重なるうちに、少しでも多くの作品を作らなければならないという職人さんのプレッシャーの表れかもしれません。」

「そういったズレや雑さも、当時の職人さんたちがそれだけ人気があって、急いで大量に作らなければならなかったという証拠ですよね。」

「そうです。とにかく需要があったからこそ、たくさん作ろうというスポーツ的な感覚ですね。それが人気の高さを反映しているとも言えます。」

「版木が摩耗するほど何度も刷られたということかもしれませんね。」

「それだけ需要があったということです。刷りを重ねることで生まれる豊かな色彩、そして絵師と刷り師の技の粋を、こうして味わうことができるんです。」

二時間目の最初の作品はこちら。歌川広重の「名所江戸百景 大橋あたけの夕立」です。激しい雨音が聞こえてきそうな作品で、裾をまくりながら家路を急ぐ人々の姿が描かれています。

「二時間目の授業はですね、浮世絵の線について注目をしてみたいと思います。」

「一番目が行くのは、この夕立の雨の力強い線ですよね。すごく細やかで、今まさに雨が降っている、急がなきゃっていう感じが伝わってきます。本当に大胆にこの綺麗な絵の上にこうやって雨を描き入れるって、勇気がいりそうだなと思いますね。」

「この激しい雨を見せる工夫が、この絵の中にはいろいろとあるんです。」

「角度が違う線があるのかなと思って見ました。太めの印象的な車線もあれば、もっと急角度で薄く描かれた雨もあります。それによって、見やすさをキープしつつ、激しさを表現しているのかなと思いました。」

「その通りですね。この雨の描写も、近づいてじっくり見ると、まさに二種類の線で作られているんです。それぞれ角度が微妙に違い、さらに色の濃さも異なることで、雨に奥行きが生まれているんです。」

「これ、雨が細いじゃないですか。雨が細いってことは、これが映ってるってことは、線じゃないところは全部掘っているってことなんですよね。雨が降ってると大変だと思います。」

「本当ですよね。ちょっとでも線が太くなってしまうと、下の他の絵や端の部分、人物のところに隠れてしまって、景色の絵自体が見づらくなってしまいます。やはりできるだけ細く掘ることがポイントになってくるんです。」

「さて、この雨の線をどう表現しているのか、今日は特別に雨の線の彫り師をお呼びしました。」

「すごいですね!こちらがその彫り師です。」

「雨の線というものを掘られているのが、よくお分かりでしょうか?近くで見ていただければと思います。」

「浮世絵の彫り方は、線の部分を残し、その両側を掘っていくという方法になっています。一つの細い線を掘るには、その線の部分を残して両側を掘っていかなければいけません。しかも、これだけ長い線ですから、一気に掘るという感じです。勢いがなくなってしまうと、激しい雨の雰囲気がなくなってしまいますので、シュッと、できるだけまっすぐ掘らなければなりません。」

「これが当時の道具です。彫刻刀のようなもので、そんなにシュッとはいかないと思うんですけど、小型の彫刻刀で、彫り師たちが丁寧に掘っているというものになります。」

「先ほど雨の線が二枚で吊られていると言いましたが、もう一枚どこにあるのかというと…おお、できました!角度が違いますね。なんと裏側にも雨の線が!両方を比較すると、線の太さに合わせて彫り方を変えていることがわかります。」

「こちらの方が細いですね。」

「そうですね。本当にこの両側を掘っているその堀首のテクニック、繊細な技をぜひご覧になってほしいですね。」

「すごいな、なんでこんなことができるんだろう。」

「本当は定規で線を引いていて、それに合わせて掘るんです。線自体であれば、上下あるいは糸を使って隅につけてピッと大工さんのようにすることもありますよね。そういった形で線を引いているかもしれませんが、いずれにしろその細い糸のような線を残して、その両側を切り絞っていくんです。」

「真っ直ぐですね。」

「はい、表裏ともに使われています。一枚の板で考えてください。実は浮世絵のこういった半木は、表と裏の両方が使われることが多いんです。色の半木の場合、ほとんどが両面を使っています。これはやはり半木が貴重だったこともあり、コストの関係からも一枚の半木も無駄にはできないので、両面使っているんです。」

「さらに、こういった半木は実際の作品がすり終わって使わなくなると、かんなで削って、また別の作品を掘ったりすることも行われていましたね。」

「では、彫り師のそのすごい技が光る作品をみんなで見ていこうと思います。」

「こちらは歌川国佐田の『東海道五十三次 しらすかねこ塚』という作品です。歌舞伎役者の三代目小野恵菊五郎が演じる化け猫が描かれています。鋭い爪、大きな耳、そしてびっしりと生えた白い毛が特徴です。髪の毛より細く細かく、見てください。この一ミリの間に、おそらく三本、四本くらいの線が彫られています。」

「これは浮世絵の版画の堀の技術で、この髪の毛の生え際の部分をホルギスと呼んでいます。いかに細かく掘るかが、当時の掘り師たちの実力の見せ所でした。堀の技術が素晴らしいと話題にもなったそうです。」

「ちなみに、彫り師の名前が残っておりまして、小泉ミノキチという人物がこの作品を手がけたとされています。当時は18歳頃だったそうです。この作品では、生え際から毛の先まで、隣の線と重なることなく、隙間も均等に掘っているのがポイントです。」

「単に一本の線を掘るだけではなく、他のたくさんの線を均等に、しかもカーブを描くような曲線で表現するのがすごいですね。」

「先ほどの直線もすごかったですが、こういった曲線、特に髪の毛のふわっとした感じを残しながら掘るというのも、やはりこの彫師のテクニックがあってこそだと思いますね。」

「ここで尻上がりさんが、漫画と共通するという浮世絵の線について語ります。」

「例えば皆さん、普通に線を見ていると思いますが、案外、僕が書くとダメだなと感じます。一本の線を書いているようで、ここが太くなったり、こう太くなったりして、一本の線でもその抑揚がちゃんと人の顎の形になったりします。そうすると、線が消えたり、知る線が人の顔に見えたり、線が顎に見えるし、鼻にちゃんと見えるようになるんですよ。」

「なんか変な言い方ですが、線の目的は線を見せなくすることです。つまり、人の顔であったり、さっきの雨だったりしますけど、読者やお客さんが見て、この線なんだなという感想はおかしいでしょう。この子、綺麗だな、可愛いな、これすごい迫力だな、というように、物語の世界の一つの道具なんです。線が見えちゃダメなんですね。」

「豊田線が見えるということは、言ってみればノイズです。漫画を読む人にとって何が大切かというと、ストレスなく物語の世界がどんどん入ってくることです。線が主張したら本当はダメなんです。ちゃんとそれが人に見えたり、必要なものに変化して見えないといけません。そこは、僕は浮世絵も漫画も、線で格縁に関しては同じだと思うんですね。」

「ただやっぱりお話を聞いていると、掘る技術がすごいなと感じますね。感覚の角度っていうのは人のもので、掘るっていうのはまた全然違う、まるでスッと書いたかのように掘る、これは全然違う技術じゃないかなって気がしますね。線に注目すると、彫師の超絶技工を堪能できます。」

「三時間目は、こちらの作品から。今用見立て市の交渉商人です。描かれているのは浮世絵を販売する店の様子。子どもから大人まで、お目当ての浮世絵を求めて大繁盛。色使いというか、色の種類がそもそも多いですね。後ろの絵が歌舞伎役者のような方々が多くて、やっぱりアイドル的存在だったのかなと思います。人気があったから売れたのかなって思いました。」

「文字がいっぱい書いてあるな。やっぱり文字に目が行きますね。これ、なんちゃったかな。実は普及には結構いろいろな文字が描かれているんですね。例えばこちらの今読み立て首脳交渉承認という題名ですとか、絵師の名前もありますね。」

「さらに、下に魚屋と呼びますけれども、書いておりますが、実はこれが版元の名前なんです。魚屋英吉、略称しまして魚江ということで、吉穂に名前が入っていますが、版元というのは何かと言いますと、出版社ですね。現在でも出版用語では版元という言い方が普通に使われていますよね。浮世絵の版元は、どういう版画を作るか企画を立てて、予算を準備して、絵師や彫り師、三氏たちに注文をつける、つまりロデューサーのような役割を果たしたのがこの版元なんですね。」

「いわゆる美術芸術というと、絵師が自分の作りたいものを自由に作っているという印象があるかもしれませんが、浮世絵版画というのは基本的にはこの版元が絵師に発注をして、この作品が完成されるという意味で、浮世絵制作の中で一番重要な存在がこの版元なんですね。版元は当然、この出来上がった浮世絵版画を商品として江戸の街の中で販売もしていました。売れないと収益が出ないので、いかに売れる作品を作るか、今の人々の流行を読み、その一歩先、半歩先に行くアイデアを考えて制作をすることが重要だったんですね。」

「実は版元の魚江はあるシリーズで大ヒットを放っていました。こちらに名所江戸百景と文字が書かれています。先ほどの作品、実はご覧になったことのある円周度百景玉川包の花がありますが、この浮世絵は、名所江戸百景を制作していた版元が、自分のお店が刊行した様々な作品を並べている、つまりお店の宣伝の絵を自ら描いているというわけです。」

「大繁盛している様子ですね。」

「本当に振袖の可愛らしい女の子もお気に入りの役者絵を見つけて、ちょっと嬉しそうな表情をしています。言ってみれば、この当時の人気商品である錦絵を販売している流行の最先端のショップで、現代で言いますと雑誌やインスタグラムでお店の様子を撮っているような雰囲気としてこの絵は作られているんですね。これだと版元の人が絵師に、こういう絵が今受けるからこっちで書いた方がいいんじゃないかという主題や題材を示唆することが普通にあったってことですね。」

「まあ、いつもは綺麗な人たちがいて、綺麗なお店があって、おそらく着ている服なんかも当時の流行のものなんでしょうね。要は、みんながちょっと憧れるような豊かさを表現している。やっぱりそのままリアルを出せばみんな喜ぶわけじゃなくて、みんなが欲しがる、美味しそうな風景を描いているという感じじゃないですか。この人たちがそういうものの最初って感じですよね。大衆文化がこの時代に生まれて、世界初のベストセラーといわれる『東海道中膝栗毛』が出たりして、そういう市民文化がこの時代に生まれ、今どんどんさらに大きくなっている感じですね。」

「さて、最後の課題です。浮世絵を見て、当時の風俗や流行を探してみましょう。こちらは時代が江戸から明治に変わった当時の東京の観光スポットです。」

「人がたくさんいますね。桜が咲いていますね。春ですね、花見の季節です。豪華な衣装を着た女性たちがいます。この船、すごいですね。豪華絢爛な衣装に身を包んだおいらんの向かいの船には、傾城たちも負けじと着飾っています。上半身裸のおじさんが取っ組み合いをしていますね。酒を飲んで酔っ払っているのかもしれません。」

「そうですね、出店がいっぱい出ていて、よく見ると洋服を着た男性も粋でおしゃれですね。江戸っ子の姿は変わりませんね。」

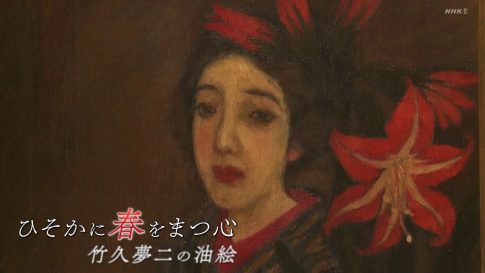

「二つ目の作品は『十二ヶ月のうち水無月、土用星』です。鮮やかな青、あのベロアイが使われています。場面は土用星、着物の虫干しですね。華やかですよね。女性たちに置かれている置物も派手で色使いがすごい。スイカもカットされていますね。今も売っていそうな西瓜です。季節は夏ですね。『好きって感じ』と書いてありますね。朝顔もありますし、夏要素がたくさんあります。夏物の着物、ファッションカタログ的な要素も感じられます。」

「これはお金持ちの方々の様子なんでしょうか。皆さんがもてなしている様子で、『何をお召しになりますか?』みたいな。自分よりもリッチな人たちの夏の様子ですね。お召し物も豪華ですし、こういう夏を過ごしたいと思わせる初夏のおもてなしのカットが印象的ですね。」

「浮世絵の『浮世』とは、現在の様子や今の時代を指します。ただし、浮世絵はありのままを百パーセント描いたわけではありません。この『浮世』という言葉には、心が弾むような、楽しさや活気を感じさせるニュアンスも含まれています。ですので、浮世を描いた絵は、私たちの心を弾ませ、楽しくなるような世界を描こうとしているのだと思います。また、それを制作した版元や絵師、彫り師、三市など、制作を行う人たちも、鑑賞者にこの楽しい世の中の姿を楽しんでもらいたいという気持ちで浮世絵を作っていたのではないでしょうか。」

「今日はどうもありがとうございました。」