大正から昭和にかけて活躍し、生誕130年を迎える版画家・川瀬巴水(かわせ・はすい 1883~1957)。生涯、日本全国を旅し、600点に及ぶ大量の風景版画を残した。日本よりも欧米での人気が高かった巴水だが、東日本大震災をきっかけに、いま、郷愁を誘うその風景に注目が集まっている。

巴水の名を世に知らしめたのは、関東大震災のあとに東京を描いたシリーズ。被災した巴水自身がこだわったのは、震災前と変わらぬ情緒ある東京。そこには、失われ行く風景への独自の思いが込められていた。巴水が、版画と出会ったのは35歳の頃。もともと日本画を学んでいたが、なかなか芽が出ず苦しんでいたときのことであった。きっかけは“新版画”と呼ばれる新しい試みに挑んでいた版画店の店主渡邊庄三郎との出会い。“新版画”は、浮世絵の技法を受け継ぐ彫師、摺師(すりし)の熟練した技術を用いながら、すりむらやバレン跡をそのまま生かすなど、浮世絵の常識を打ち破り、新時代の版画を生み出そうというものだった。巴水は鋭いまなざしで、風景の微細な光や影の表情を捉え、浮世絵にはない新しい日本の風景を切り取って行く。初期の頃の作品から、多くのなぞを秘めた絶筆まで、その豊かな表情をじっくりと味わいながら、巴水の魅力に迫っていく。

【出演】大林宣彦さん(映画作家)

放送:2013年12月15日

『郷愁に染まる風景 ~版画家 川瀬巴水~』 – 京都で定年後生活

日曜美術館「郷愁に染まる風景~版画家 川瀬巴水~」

東京銀座。

浮世絵は版画を扱う老舗の画廊に30年前ジーンズを履いたアメリカ人の若者がやってきました。

「その日に買って帰った巴水の作品がこちらの典型的なの日本の風景ですね。桜と富士山と。それで後日一緒の方が電話頂いてこの間の巴水の作品を全部買いますからという注文、相談を受けましたこれですね。これがその方のお名刺です」

スティーブ・ジョブス。

独自の審美眼を持つジョブズを虜にしたその版画家の作品とは。

どこか懐かしく心にしみいる日本の風景。

版画家・川瀬巴水。大正から昭和にかけて失われゆく風景を探し求め生涯を旅に生きました。

全国津々浦々。旅情あふれるその作品は、国内はもとより海外でも人気を博しました。

「巴水が描いて残してくれたことによって私たちは懐かしい風景を見ることができるありがたいことですよね」

当たり前に目にする風景にこそ、何よりも大切なものが宿っている。

川瀬巴水の旅へ出かけましょう。

日曜美術館 郷愁に染まる風景~版画家 川瀬巴水~

巴水の展覧会

千葉市美術館川瀬巴水の生涯をたどる展覧会が開かれています。

ゲストは映画監督の大林宣彦さん。

巴水の魅力

もう一人破水に魅せられた人がいます。作家の林望さんは学生の頃から大ファンで40点近くをコレクションしています。「ノスタルジックな、滅びてしまった日本の原風景っていう感じがするんですよね。もう今は失われてしまったものの切実な美しさっていうのはここに描き止められていてね。何とも言えないなあと思います」林さんは巴水の風景画にはいくつかの特徴があるといいます。その一つが水辺です。「牛堀の夕暮れっていう得なんですけれど、ほとんど半分。画面の半分を水が占めていて、しかも水に映る光だとか波の動きだとかいうことについてすごく詳しく写実してるんですね。他にはこれほど水をうまく描いた版画家っていないいないんじゃないかと思ってるぐらいで、こういう木版画における写実的な表現って巴水によって完成されたと言ってもいいんじゃないかと思います」巴水が好んで描いた魔が夕暮れです。「夕暮れですこの川面に向こう岸の家家にポッと夕方の窓の明かりが灯ったのが川面に映じている。それからこの一艘の船が今やこれ多分夫婦だと思うんですけど乗っていて、焚き火をしながら船が来る。夕方の景色だからこそこれ美しく描けるわけですよね。昼間だと描いたって何にもならない。よく見ると橋のこっち側。少し暗く黒く塗られてるのが向こうに行くにしたがって少し薄くなっていくんですよ。橋の色が影の色がそういう霞が川面に立ち込めていて、これによって橋の遠近法が表現されてる。こんなところもやっぱり見事なその技術だなあと思いますね。いくら眺めてても飽きないんですよ。こういう風景はね」川瀬巴水とはどんな版画家だったのでしょうか。まずは空前の大ヒットとなった一枚の版画にまつわる物語から始めましょう。大正14年巴水42歳の作。「芝増上寺」当時としては破格の3000枚売り上げた代表作です。この絵のきっかけとなったのが関東大震災です。巴水は銀座で路面電車に乗っていました。我が家へと駆けつけましたが家も作品を写生帳も全てが火に包まれてしまいました。震災から間もない頃被災した家の周辺を描いたスケッチが残されています。荒々しい筆致。変わり果てた故郷の姿を巴水はどんな思いで見つめていたのでしょうか。そうした中、巴水が避難生活を送ったのが幼い頃から親しんだ増上寺でした。被災してから初めて東京描いたのがこの風景だったのです。地震に耐えた堂々たる朱塗りの門。吹雪の中を和傘をさして着物姿の女性が歩いて行きます。しんしんと降り積もる雪の静かな音が聞こえてきます。絶望の中新たなスタートを切った一枚。ここから東京を描くシリーズが始まりました。月明かりに照らされた大きな松。震災後巴水が移り住んだ大田区馬込の田園地帯。空気を染める淡い青は巴水ブルーと呼ばれました。大型船が停泊する隅田川。こうして描かれたシリーズは東京20景と名付けられました。「見慣れすぎたせいか、いつでも描けるという油断か、どうも私は東京を見る感じが鈍いようであります。がしかし、一度ここぞと思いますと、生まれた時から住んでいるところだけに、何か自分のものというような不思議な力が出て思うままに写生ができるのです」東京大田区立郷土博物館の清水久男さんです。地元の歴史を知る貴重な資料として長年破水の作品を研究してきました。「矢口はに描かれているのは多摩川の砂利を採取して運ぶための運搬船です。こちらの馬と牛が曳いているる2輪車は砂利を運ぶための荷車です。このような風景は明治時代から見られたようですけども」東京20景の一枚矢口。この地域で明治時代から盛んに行われていた砂利を採取する作業です。清水さんは東京20景には関東大震災前と変わらない風景が多いことに気づきました。隅田川に架かるこの橋も明治時代に作られたもの。そうした風景の選び方に巴水の思いが表れていると言います。「昭和大橋の真ん中に人力車が描かれています。当時市電が走っていましたが市電の方ではなく人力車を選んだところに、巴水が心の中に描いていた情緒的な部分を表現して描いたのが人力車に象徴されている。はすいにとっては東京20景は自分の思い描いていた風景が一番表現されている作品集だと思います」東京20景。巴水が永遠に残したいと願った東京の姿です。

展覧会場

巴水の生い立ち

新橋駅にほど近いところにかつて巴水の生家がありました。この地で巴水は糸屋の長男として生まれました。本格的に画家を目指したのは25歳の頃。日本画の巨匠・鏑木清方に弟子入りしますがなかなか芽が出ませんでした。転機が訪れたのは33歳。ある人物との出会いでした。版画店を営んでいた渡辺庄三郎です。庄三郎は版画の新しい時代を切り開こうとする新版画運動の中心的な存在でした。当時江戸時代に栄えた浮世絵が急速に衰退していました。西洋化の波の中、時代遅れとされ、絵師や彫師、摺師の多くが職を失っていたのです。庄三郎は版画を新時代にふさわしいものに進化させようとしました。その中で絵師として巴水に白羽の矢を立てたのです。35歳版画のための初めてのスケッチ旅行。栃木県那須塩原。叔母が住んでいて度々訪れていました。子供の頃病気の療養に来た巴水は叔母に背負われこの道を通って温泉に通いました。塩原の風景は彫師や彫師との共同作業で制作した初めての版画となりました。道にはバレンの荒い擦り跡がわざと残されています。土の感触が伝わってくるようです。巴水は庄三郎や職人たちと斬新な表現に挑戦しました。収穫された稲穂の束。これほど細密でリアルな表現はそれまでの浮世絵にはなかったものです。夏の夜川岸に見つけた光景です。蔵と蔵の間から漏れてくるのはガス灯の明かり。ガスの炎ならではの強い光が、繊細な彫と摺で表現されています。中でも破水の新版画を象徴するのが雪です。かつて東京銀座にあった三十軒堀。暗くどんよりとした空を激しい吹雪が舞っています。歌川広重の傑作、東海道五十三次の一場面です。雪は白い点で表されています。浮世絵ではこうした平面的な表現が一般的でした。巴水の雪はそれとは全く違います。私と職人との心が一致するとき良いものができると語った巴水。遥か遠くの奥行きまで感じさせる吹雪はどのようにして摺られたのでしょうか。渡辺庄三郎の孫で版画店を受け継いでいる渡辺章一郎さんです。今回彫り師と摺り師の方の協力を得て巴水の雪の再現に挑みました。「版木をブラシのようなもので思いっきり傷つけて雪の表現を出したと言われています」「普通のたわしだと表現できない」 まずは版木を彫る作業です「つぶつぶの雪とか思っていましたが、吹雪いている上に全体的にざらついていてモヤっとした雪は初めて見たので挑戦市街がある」彫刻刀で雨を彫ります。何種類者たわしを試した上で硬い金属のたわしを選びました。「板の表面を傷つけてしまっています。もしかしたらより良くできるかもしれないんですが擦ってみないとわかりません」雪の部分の版木が出来上がりました。全体に細かい傷を付け、彫刻刀で彫った筋も輪郭を柔らかくしました。続いて摺りの作業です摺り師の川島さんが注目したのは微妙な色の濃淡です。よく見ると色の濃いところと薄いところがあります。摺りで出したものです。「技術的には難しい。ぼかしやなんかもかなり深かったりする」江戸時代ての浮世絵では摺りの作業に絵師は立ち会わないのが普通でしたが巴水は直接指示を出していたといいます。摺りの加減を変えながら力強くバレンを動かします。浮かせるようにバレンをあてます。摺りを重ねると思った以上にバレンを繊細に扱っていることがわかってきました。悪戦苦闘すること4時間作品に近い雰囲気に擦りあげることができました。「見事に雰囲気が出てますよね。あの絵の雰囲気が彫師さんの腕で再現されてほぼ同じになってると思いますね」巴水の雪。それは職人たちの大胆な発想と繊細な技を引き出すことで生まれたものでした。「洋画から日本画に転校し、結構行けるぞと手応えを感じていたところだから彫りとか摺りとかにある程度興味を持って見てたと思います。自分は彫らないにしても、自分が摺らないにしても。うちの渡辺庄三郎祖父も色んな技術のそのいろんなものの応用実験してた時で、これも金だわしを使って補助に使って、やったのがこんにちに伝わっていて、何もないからそれを考え出すっていうのは本当に大変なことで、この時代には川瀬巴水にも渡辺庄三郎にも何らかの勢いがあったんじゃないですかね。だから気持ちも乗ってたし、気力も充実してたのでこういう変わった技法と今伝わってるけどそういったものも試しにやってみたと」

巴水の眼差し

展覧会場

京都南禅寺三門の前の風景なんですけど水に映り込む描写。巴水はきっと好きなんだろうなって思います。

大林「映画の技術でも水を描くのにCGとかねそういうものがありますが、一番難しいのは水。水は避けるんです。版画もやっぱり水を避けていたんだと思います。でも彼がその水鏡のなかに揺らめくものに命を感じたからそれを描きたいと思ってこれは冒険ですよね」

佐渡相川町

「無効に夕日があるから影で真っ黒でしょう。本当はここもそうですよ。でも巴水の面白いのはそこにほんのりと光を当てて、僕たちに物語を見せてくれるのね。今はリアルであるという時代ですが、優れた芸術のは決してリアルではないむしろリアリティという。この光だって全部嘘ですよ。(これ見ると本当に照明部の方が当ててる光のように見えますよね)はっきりと見えないけど優しい柔らかな光を暗闇の中で見てるような。本当にそういうこの線のひとつひとつに光と影が潜んでる。だからこの道にいろんな人の人生で歩いた後ってことを感じさせてくれる。とても細やかなデリケートな作業を巴水が彫り師さんと摺り師さんと紡いでいっています」

巴水の旅

弘法大師が発見したという群馬県の温泉です。モダンな造りの大浴場。窓の外には豊かな緑。差し込む日差しに白く輝く湯けむり。何とも心地よい空間でお湯を独占しているのは巴水自身です。奈良へ写生旅行に行った巴水の映像です。法隆寺の近くにもかかわらず、小さな集落の中を歩き、目に付いた何気ない風景をスケッチします。名所を描いてもどこか不思議なアングル。北は北海道から南は鹿児島まで。生涯旅を続けました。巴水は多くの写生帳や日記を残しています。千葉市美術館の西山純子さんはそうした旅の記録をくまなく調べました。「これは写生帳の73。昭和25年のですね。10月から11月にかけて旅の記録なんですがあらかじめの予定を立てずに描きたいところへ心を誘う場所を求めて彷徨うようにして旅をしていた様子がよくわかります」香川県にある海沿いのお寺に行ったときのスケッチ。その時の様子が日記にも書かれています。「雪みぞれ降るあまりの寒さに飯屋に入り、いわしの開きの塩焼きで一杯やり、海岸寺松原写生」旅先でのスケッチと完成作を見比べるとある秘密が分かるといいます。「こちらが完成図こちらが元になった絵なんですけれども、比べてみると違う所があります。写生にはなかった添景人物がこちらに登場しているということも大きな違いですね。写生帳にはなかった添景人物が完成作では入るということがこれも巴水にはよくあることで、全く人のいない風景よりも人が一人ぽつんといる風景の方が寂しさが感じられるということはあるのではないでしょうか」

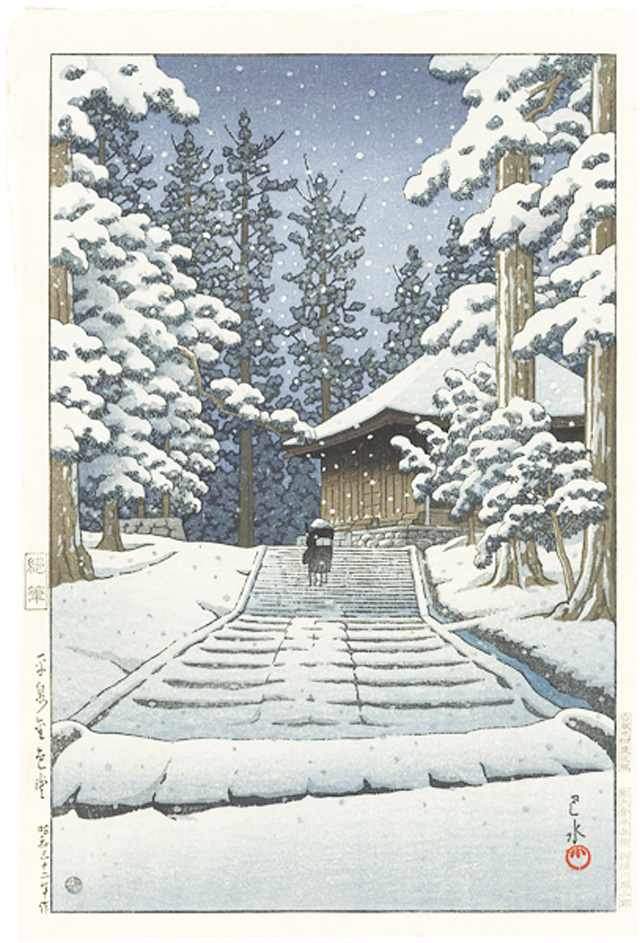

そして74歳。意を決して選んだ風景が岩手県平泉にある中尊寺金色堂でした。石段に降り積もる深い雪。その先にたった一人金色堂へと向かう僧侶の姿。これが巴水の絶筆となりました。亡くなる半年前の日記に自ら版画ノイローゼと書き記しています。いつになく迷い何度も描き直したと言います。巴水はその20年前にも同じ場所を月明かりの下に描いています。それを真っ白な雪化粧に変えたのです。実はこの時巴水の体は癌に蝕まれていました。娘の文子さん。巴水は痛みや吐き気に襲われながら亡くなる前まで描き直していたと言います。「その時はね具合が悪かったんですよ。それで寝たり起きたり。気分の良い時に2階に上がって、上がったかなと思ったら降りてきたり。具合が悪かったみたいで、手術してからは調子良かったんですけど6月の末頃からなんとなくご飯食べなかったりそれからもうほとんど寝たきりです」苦闘を物語る資料が残されています。画面右が完成図。左の2枚が下絵です。よく見ると僧侶の位置が違います。わずかですが完成作が一番金色堂に近づいています。巴水は何とか下絵を仕上げましたが版画の完成を見ることなくこの世を去りました。

絶筆・平泉金色堂。誰もいない石段ンを一人歩き続ける僧侶の上しんしんと雪が降っています。

展覧会場

大林「名優は後ろ姿で演技すること言いますね。つまり正面からカメラが写すと表情やいろんなこと連想するんです。人間は目も鼻も口もみんな前向いてるし、後ろは何もないです何もない後ろを写すことでね、お客さんは何を見えるかというと心が見えるんです。巴水も後ろ姿で演技する。私の心を見てくださいという。これはきっとやっぱ自画像ですよ。しかも歩き続けて行った道。最後に階段を登ろうとしているところは心象風景ですね。70をすぎるとすべて遺作ですよ。自分の残り時間はない。人の命には限りがある。しかし芸術の命には限りがない永遠だ。だから芸術の命に自分の命を移そうとするそういう最後だったと思うよね 」