東北を縦断する奥羽山脈。その山の恵みが生んだ 工芸品 が秋田県にある。横手市の山に自生するアケビのツルで作る手提げかごは、丈夫で型崩れしない。800年の歴史を持つ湯沢市の漆芸。地元の漆の木からとった漆だけを使い、1年をかけて塗り上げられる椀は、ほのかに赤みの差す独特の光沢を放つ。また、明治時代に一度途絶えた仙北市の焼き物、白岩焼。よみがえった神秘的な青色に、陶芸家が託したのは、雪解けの風景だった。

【リポーター】生方ななえ,【語り】平野義和

放送:2019年10月1日

イッピン「山から生まれた暮らしの道具~秋田・工芸品~」

冬の間山に積もった雪は春が来ると溶けて水となります

水は大地を潤し

命を芽吹かせる山の恵みは

人々の暮らしも豊かにしてきました

ここは秋田山の恵みは

この土地で様々な工芸品を生み出しました

その一つ明日のつるだけで

編まれた手提げ籠です

明日はかごの材料として

古くから使われてきました

その丈夫でしないかなとするは

何年経っても型くずれしません

このふっくらとしたお椀も山の愛そのもの

二赤みが差していますよね

これ地元の漆だけを使って

出した色なんです

そしてこちらのお皿水色と赤茶色の暖かなコントラスト

ここに秋田のある風景が

隠されているんです

今日の一品は

山の恵みをいっぱいに受けた工芸品です

あのー東北の背骨おおうん

山脈秋田県南部の横手市は

この山脈に寄り添うように広がっています

一品りさちゃんの生方ななえさんはい

明日の弦で

手提げ籠を作る職人さんの元へ

こんにちははいこちらは

中川原信一さんと妻のエミコさんです

あります

はいお邪魔するとこれね

私お嫁に来た時のかごなんですよ

お嫁に来た時のこう何年前だと思います

四十七年前ですよはい

その時にプレゼントされた籠です

だって新品に見えますよね

半世紀近く経っているのに

全然くたびれていません

はいはい本当に重いものを入れて

そんなに重いの入れて

大丈夫かみたいに言われたぐらいに

いっぱい入れてきま入れてました

しんいちさんの作る籠は

丈夫で型くずれしないと大人気

注文してから

手に入るまで五年もかかる程です

このかごの材料というのは

このあのこのこういうつるなんですけれども

こちらなんですねはい

一の弦っていうのは丈夫なもんですね

うんなんといっても

素材の明日がいいだとしんいちさん

それは地元横手野山に自生しています

取るのは年に二回春と秋です

はいしんいちさん

自ら取りに行きます

ハチに刺されたり

鋭い枝先で傷ついたりしないよ

しっかり準備します

うんいい明日があるのは

適度に光が当たる低い雑木林の中

これが上げるの面ですが

明日は地面を這うように伸びていました

夏の暑さを乗り越えたその蔓を弾力を持ち

しなやかだと言います

根本から切らず十センチ程残します

こうやって残しておけば

まだあの来年度が

こっからこうまが芽が出る

うん山から山へどこでいい明日が取れるか

新井さんは知っています

その年の記号に合わせて

撮る場所を選ぶんです

ここにもここでもここにでもあるところは

こういう風にあるんですよ

今年は比較的いいのかな

八の時にお持ち帰ります

うんこういうふうに

赤ちゃんみたいに背負います

ちょっと撮ったばかりのつるには

葉っぱや目が付いています

それを丁寧に取り除くのは

エミコさんの仕事当たるんですよね

あの手に引っかかるんです

千葉県に出稼ぎに来ていた新一さんと出会い

結婚して四十七年

当初は明日のあの時も知りませんでした

今ではかご作りに欠かせない

もう一人の職人です

十日間天日でほしい

室内で二ヶ月以上乾燥させます

しっかり水気を抜くと

心の中まで固く締まります

編んだ時に緩まなくなるのです

鶴の中に毎日虫がいても

これで逃げ出します

編む前には

干したつるを一昼夜水につけます

乾燥させたまま

アムト鶴の表面が破れてしまうんです

ここは地元の人が共同で使う水場

奥羽山脈の福利薄いこれも山の恵みです

住みたいですよ

だいたい十二三度ぐらいかもしれない

ま鮮度のネズミネズミだけは

変わりはないんですけれども

でもやっぱりこれの方が

あのあげ身のツルハやさせる

戻るっていうかような感じがします

浸しておく水の温度で

鶴の戻り加減は変わります

温度を一定に保つため

三回は水を変えてやります

それほど繊細なんです

材料を作るまでいろんな工程があるんだなって

ヤマガラ通って恵んでもらったつるんで

その中には家具を作るまでのパクリだ

産業それがもう半分以上かな

もう色んなもう面でネギない下げるっていうかうん

かつてこの地方では冬の時期

農家の人々が

アケビやヤマブドウなどのつるを

使って道具を編んでいました

それを山に行くときに背負ったり

農作業で腰に下げたりするのです

そんなかごに持ち手を付けて

買い物などでも使えるようにしたのが

しんいちさんの父重郎さんでした

明日のつるを使った

かご作りの名人と言われました

うん父のもとで修行を始めた新一さん

それから五十五去年

いつか自分の理想とする

かごの形が見えてきたと言います

森の看護の特徴っていうのは

だからそのふくらめを特徴のこう

強調世代っていうかえでなるこう

角張って佇んでいなくて

丸めをこうつけたいなと思ってるもんだから

だからこうたわわはなく感じがした

その膨らみどのように出すのか

ゴの下の方はきつく締めるように

ん中辺りはゆるく絞って膨らみを出します

生き方を使ってかごを編む方法もありますが

自分の感覚だけで編み込んでいきます

それがふっくらとした形に仕上げる

一番の方法だと言います

かごの本体が出来上がったところで

きれいに避けますね

これも俺は気持ちが素直にまっすぐだから

これで

持ち手の部分を巻いていきます

だから錫の悪い面とかなんかだったら

結構引っ張ったりとこう住でるんで

これが火で入ってる悪いするんだと

だからこの点を巻く鶴っていうのは

特に光栄のを選んで

二つに割ったのを

こう用意しておく訳なんですよ

持ち手はとりわけ消耗が激しいところ

最多鶴の平らな面を

しっかりと巻きつけていきます

いつまでも丈夫でありますように

と願いながら完成ですね

うんうわこんな間近で見るともういや

明日のつるも震災に作ってもらって

幸せですねね

せっかく自然が恵んでもらった材料を出したり

無駄にしないようにねでま

五看護は使ってもらえる人に並べが長く

使ってもらえないよなと思っても一生懸命

ただマインドず作ればいいですけどうん

秋田といえば言わずと知れた米どころ

こちらは秋田の米麹で

作った料理が楽しめるお店です

ああ素敵おいしそう

味噌汁の入った漆塗りのお椀はいはいはい

秋田県湯沢市の川連漆器です

鎌倉時代から八百年の伝統があります

持ち心地の良さと

口当たりの良さっていうのにびっくりしました

そうですよね

私たちのところではあのー

漆の器でお味噌汁飲むのは普通のことで

あのーみんなあの普段使いで使っいます

素朴でふくよかな形よく見ると

ほんのり赤みが

地元の漆だけを塗ってだした色です

朝五時湯沢市でお椀を作っている方と

待ち合わせすることになりました

おはようございます

始めます佐藤文幸さんと申します

よろしくお願いします

でもなぜこんな朝早くにそれは漆を取るため

朝早く出ないと駄目なんだとか

これが終わんの材料になる漆の木ですね

木いっぱい傷が付いているんですけど

傷をつけて行って効いてきとるんですね

こうやってやるんですねはい

しばらくすると

乳白色の樹液がにじみ出てきました

これが漆です

佐藤さん普段から

心がけていることがあります

はい漆を取りたいがために

こう幅を太くしたり

長くしたりすると確かにいっぱい出るんですけど

そうすると今度漆の木が弱っちゃうんですよね

なので長さを保って傷つけて取っていきます

うん地元産の漆っていうのは少ないので

その基調になる子を大事に

一個一個取ってます

ね

気温や湿度によって

漆の状態は微妙に変化します

佐藤さんは朝早く

この作業を行うことにしているのです

一時間半かけて日本の木から取れたのは

わずかにこれだけ取ってきた漆は

一年間寝かせ発酵させます

十分に発酵させると

塗った時に固まりやすくなるのです

まず記事全体に漆を染み込ませ

記事が歪むことを防ぎます

この上に漆を塗り重ねます

普通は強度を出すため

漆に父の粉などを混ぜます

しかし佐藤さんは何も混ぜません

漆が本来持っている強さを

最大限引き出したいのです

とかえー仕上げにはさらなるこだわりがわしれ

漆を起こし細かい木屑やごみなど

全て取り除きます

できるだけ純度の高い漆にしたいのですうわ

トロットロですねそうですね

要はあのより雑味が少なくというか漆が多い

というか飴色ですよね

これが北県の米沢さん漆の色ですね

この漆をしばらく置いておくと

飴色になってきました

うんさらに時間を置くと

だんだん透明感は

この半透明の飴色の漆だけを

仕上げに使うのです

縁ぎわを見ていただくと

ちょっとワインから赤い飴色なんですけど

こう塗っていくと

だんだんと縁ぎわのところが

赤い感じになってますね

自分で漆掻きをした

漆だけで塗り仕上げたお椀ですね

この質感とワインからの光沢

うん塗り始めてから出来上がるまで

なんと一年かかると言います

あ漆の木があのー

僕らの地元の方に少ないんで

ただいまの僕らの産地組合でも

漆の木を食事したり

そういった活動もしてますので

これから十五年

二十年先を見据えた僕らの子供たちとか

後輩たちにその地元の漆の木の良さをね

思いをあのー継承してもらえればと思っ

てますけどもね

うん

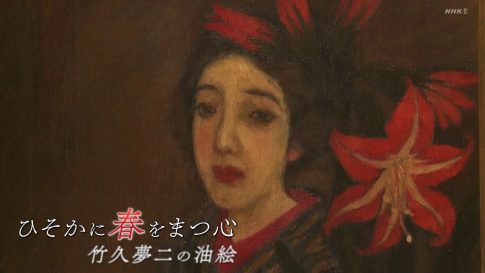

彩り豊かな和菓子を乗せたお皿

水色と赤茶色のコントラストが鮮やかですね

このお皿秋田の人々には

馴染み深いある風景を写し取っている

といいます

秋田県仙北市

山に囲まれた田園地帯に

お皿を作っている工房があります

こんにちはああ素敵な器がありますね

うんのサラダきれいなへえ

こんにちはこんにちは初めまして

陶芸家の渡辺矢追さんです

とてもブルが綺麗なんですけど

はいこれが生固有という釉薬になります

ナマコ湯をかけて焼くと

ナマコにまだら模様になります

うん渡辺さんは独特のナマコ

茹でこの神秘的な青色を出している

というっていうんですが

秋田ならではの材料で作っている訳です

初めて聞きました

お皿の作り方拝見しましょう

まず素焼きしたお皿を

土色の釉薬につけます

ここには地元の山から取れた赤土が

はいおおされています

この部分が赤茶色になります

次に生声をかけていきます

ナマコゆ自体は暗い灰色です

乾くと白く変化します

それを窯で焼き上げると

きれいな青色になるんです

ここは古くから

白井はと呼ばれていた地域

江戸時代秋田藩の庇護のもとしら

言わ焼きという焼き物が焼かれていました

その特徴は独特の深い青

しかし明治の後半

窯の火は全て消えてしまいます

そのしら言わ焼きを蘇らせたのが

かつての窯元の家に生まれた

渡辺直さんでした

あおいさんの母親です

夫の利春さんと協力し

二十年の歳月をかけて

独特の青色を復活させたのです

なまこゆうについての資料は

何も残っていませんでしたが

ある時その鍵となるものに

思い当たったのです

それは工房のすぐそばにありました

こちらの田んぼで作られる主役が

ナマコの材料になります

はいこれがあの秋田こまちなんですけれども

あきたこまちのもみの灰溶融役に入れて

ナマコ湯を作っています

稲の籾殻その灰を釉薬に混ぜると

白岩焼の青が出たのです

両親から受け継いだワタナベさんは

このさらにある思いを託したと言います

青白い色とあと茶色のコントラストが

あの秋田の雪景色が

こう溶けていくような時にも似ているな

と思っこの土地ならではの風景っていうのを

器に移し取りたいなっていう

風に思っています

長い冬の終わり

雪の間から赤ちゃん色の土が見え始めると

それは秋田の人々が待ち望む春の到来です

秋田の人たちにこう

とても身近なものとして使って欲しいですし

身近にある上質な器

っていうのを作っていけるように

と思っています

あとは世界の人にも

見ていただきたいと思います

あれ自然に抱かれ

自然と共に生きる秋田で生まれた品々には

かな愛へ

感謝が込められていました

バリューコマース

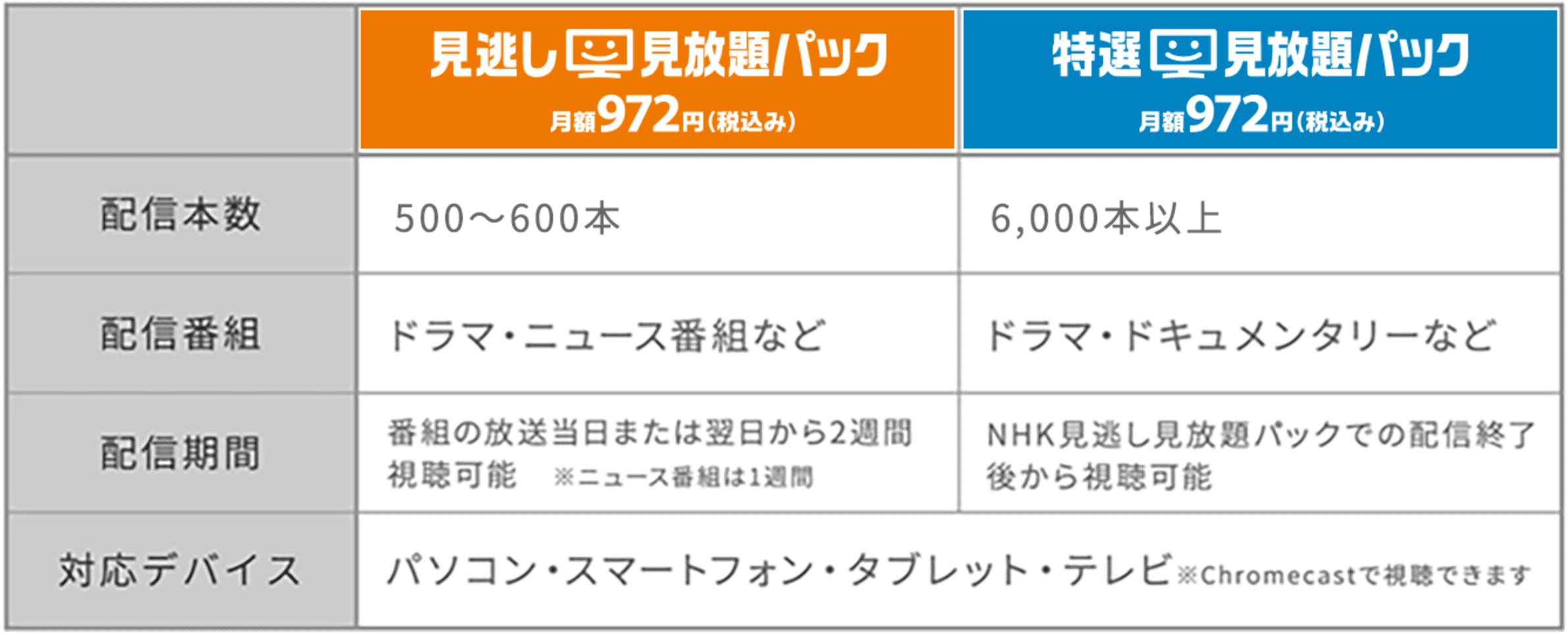

見逃したNHKの番組は動画配信サービス「NHKオンデマンド」で見ることができます。NHKの全チャンネルから最新の番組が視聴できる「見放題パック*1」は月額972円で配信期間中なら何回でも視聴できます。