かつて夏目漱石に酷評されながらも、最近の調査でその先見性、革新性が注目される画家・ 木島櫻谷 (このしまおうこく)。謎多き孤高の画家の卓越した作品と人生に迫る。

明治中期、動物画に才能を発揮した木島櫻谷(このしまおうこく)。緻密な写生と高度な技を駆使し、名作を生み出した。最高峰とされる「寒月」は、月光射す竹藪をさまようキツネの姿をドラマティックに描いた。しかしこの作品を夏目漱石が酷評。櫻谷も何も語らず画壇から離れ、人々から忘れられていく…。しかし最近、研究者の調査で、櫻谷の画法が想像以上に先進的、革新的なことが判ってきた。孤高の画家・木島櫻谷の真髄に迫る。

放送日 2017年11月19日

日曜美術館「漱石先生 この絵はお嫌いですか~孤高の画家 木島櫻谷~」

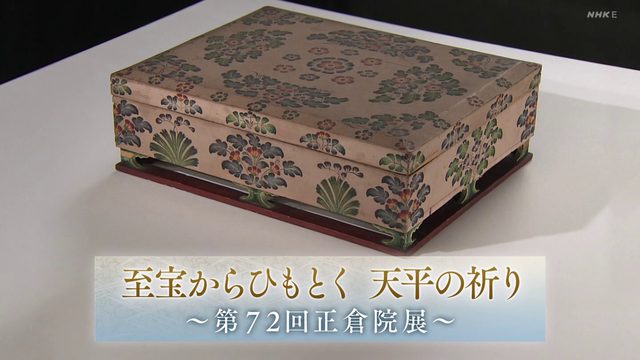

この秋、幻の絵と言われていた日本画が蘇りました。

高さ2メートル50センチの大作。

100年ぶりに見つかり修復された絵は、

京都泉家博古館の展覧会で見ることができます。

狩りの腕を競い合う武者たち。

ススキ野原を駆ける馬たちは躍動感にあふれています。

明治43年、当時日本の最高峰と言われた文部省美術展「文展」で見事入賞した作品です。

実は海外で出品された後行方がわからなくなっていたのです。

発見されたのは意外な場所でした。

櫻谷邸の蔵の中、曾孫の門田理さんです。

「ちょうどこの箱のこの上にあったんですよ」

「開けますとと、馬がちょろっと見えた。

ボロボロというか、端っこの方は完全に劣化したような状態になっていた」

およそ100年ぶりに現れた「かりくら」。

しかしその姿は見るも無残なものでした。

なんとか蘇らせたい。剥落した部分を埋め、色彩を取り戻すため

2年間にわたる修復が続けられました。

そして今年9月、およそ100年ぶりに鮮やかな姿を現したのです。

この日を待ち望んでいた人がいます。日本画家の竹内浩一さんです。

竹内さんは櫻谷と同じ動物画を得意としています。

去年は大徳寺塔頭芳春院の襖絵を10年がかりで完成させました。

櫻谷の絵には簡単には捉えきれない奥深さを感じるといいます。

「櫻谷の場合、動物が主体ですけれど、その背景にある枯れ草がものすごい仕上がりなのです。自然の、草むらの空気感とか気配とか、そんなものをちゃんと捕まえながら描いています」

当時櫻谷は34歳。京都ではすでに一流の画家として知られていました。

明治10年。櫻谷は京都三条の商家の次男として生まれます。

幼い頃から絵を描くことに才能を示し、

画家の道を志します。

16歳で京都画壇の重鎮・今尾景年に弟子入りし、めきめきと頭角を現します。

風景画に歴史画。なんでも描ける技量はありましたが、

中でも動物画に才能を発揮します。

櫻谷24歳。今に残る最も若い時代の作品です。

目の前を走り抜けていくイノシシ。

その勢いに驚いて草むらから飛び立つ鳥。

毛並みの一本一本を墨の濃淡で丁寧に描いています。

毛描きという手法です。

円山応挙を祖とする京都の伝統的な技法を20代で我がものにしています。

そして、今回初披露となる「獅子虎図屏風」

自然界ではありえない獅子と虎が向き合う大胆な構図。

一対の屏風の中で迫力ある姿を描ききっています。

動物画の櫻谷。その真骨頂と言われるのがその表情。

やさしい眼差しで、どこかもの言いたげな獅子。

こんな豊かな表情を描いた櫻谷は、実はある場所に多く通っていました。

それは京都市内の動物園。明治36年に開園しました。

櫻谷はできたばかりの動物園に毎日のように通いつめます。

当時は珍しいライオンなど、一日中檻の前に座って写生しました。

その熱意がわかるものが動物園から贈られた年間パスポートです。

描きに描いた櫻谷の写生帳。その数は600冊に上るといいます。

横向き、後ろ向き。

そしてまうえから。こうした努力を積み重ね、動物の表情を自在に描ける力量を身に着けていったのです。

さらに、日本画の大家のもとで磨いた類まれな技術もありました。

その才能が伺われる「奔馬図」。

輪郭藍を用いず筆の側面で一気に動物の本質を掴みます。

木な肉の盛り上がり。くびれ。三段階濃さの墨を使い分け筆で描く日本画特有の「付立法」。今回100年ぶりにその姿を表した「かりくら」。画家・櫻谷の真髄もまた蘇りました。