英一蝶は、元禄時代に、人々のコミカルで愛おしい姿を活写する都市風俗画で新生面を切り開いた絵師。その人生も波乱万丈。吉原遊郭で名うての太鼓持ちとして活躍したばかりか、それがあだとなって、島流しとなり、しかも奇跡的に江戸に帰還した。その姿は、講談の主役として語り継がれた。またその革新的な絵画世界を、歌麿ら後の絵師たちが思慕し続けた。まさしく江戸のレジェンドというべき一蝶の魅力を名品とともに伝える。

初回放送日:2024年10月6日

日曜美術館

その絵師は魔法の筆を持っていました。どんな場面も 人も輝かすことができたのです。

「あれなんか変な気になるやついるってなると見ちゃうんですよね。」

元禄時代に、それまで誰も見たことのない躍動する等身大の人々の姿を描き、江戸っ子を熱狂させたのが英(はなぶさ)一蝶。

この美しい名前のいかつい男の人生は、波乱万丈。いくつもの顔がありました。絶頂期に島流しになりながらも、足掛け12年の年月を筆一本で生き延び、江戸に帰り咲いた不屈の流人絵師。あの松尾芭蕉や宝井其角と時に肩を並べるほどの俳人でもありました。そして吉原遊郭に繰り出しては、大名や合唱に散在させる名うての太鼓持ち。「人が視線をこう、見ないでおこうというのに、あえて見る。一蝶さんはね。」その存在はもはや江戸のレジェンド。今年は没後三百年。花房一蝶の痛快人生と傑作の数々をとくとご覧あれ。

「この世を楽しく美しく 江戸のレジェンド絵師英(はなぶさ)一蝶」

鳥居の前に集まる三人の男たち。何をしているのかというと、向かって右の男は手にした扇を投げようとしています。隣の男は投げ終えたばかり。その扇は鳥居の狭い隙間を見事通り抜けました。これ、願掛けなんです。審判役の男もびっくり。こののけぞりよう。ユーモアたっぷりに人物の躍動する姿を絵の題材にするこれが一蝶の真骨頂。

法衣がめくれ上がるほどの派手な勢いで馬から落ちたのは、平安時代の僧正遍照。落馬の理由は、道端に咲く可憐な女郎花を取ろうとしたこと。僧侶でありながら女性に心を奪われてしまう心の弱さを滑稽に描いてみせました。落ちてもなお、女郎花から目を離そうとしない姿が一層笑いを誘います。

英(はなぶさ)一蝶は、1652年、京都の医者の家に生まれ、幼くして江戸に移ります。画才に恵まれた少年は、幕府の御用絵師集団である狩野派の門を叩きます。若き一蝶のレパートリーの広さを示す作品が残されています。波頭から姿を現した龍、その巧みな墨遣いは、狩野派ならではのものです。この頃の一蝶は「太賀町」と名乗っていました。他にも、中国の説話や山水画など、狩野派で鍛え上げた腕前が余すところなく示されています。

現在開催中の「英一蝶展」を企画した池田文さんは、学生時代に一蝶に魅せられて美術史研究を志しました。池田さんにとって、この展覧会は夢の実現です。池田さんに、一蝶の作品の中でも特に一蝶らしいものを教えてもらいました。

「『水平図』という、眠っている猫を描いた作品がありますが、こちらは本当に毛並みのふわふわした質感や、猫の非常に眠そうな表情が生き生きと再現されています。おそらく、目の前にいる猫を写生したものが元になっているのではないかと思います。そういった観察力は、後の風俗画にも生きているのではないかと思います。」

鋭い観察眼で対象を見つめる一蝶は、手本による制作を重視する狩野派とはやがて距離を置くようになります。若き一蝶が描いた美人画では、左手で着物の裾を取り、体をひねりながら後ろに目をやる姿が、当時流行していた石川素文風のポーズを取り入れています。しかし、女性の表情は一蝶独自のものです。狩野派が決して描かない世俗的なテーマに挑み、しかも独自の画風を模索していました。

様々な個性的な役柄を演じてきた俳優のイッセー尾形さんは、一蝶の作品に興味を持っています。

「尺八の音が聞こえてきそうですね。」

京都の鴨川の川床で月を眺めながら夕涼みの宴をする人々、一蝶が京都で描いた作品です。笛や三味線を奏でる者、寝そべって休む武士らしき人物、話に花を咲かせる女性たちなど、思い思いに時を過ごす姿が生き生きと描かれています。

「この一番左の男は何やってるんですかね。なんか魚でも見つけたんでしょうかね。川を覗き込んでるけど、酒の入った杯だけはこぼさないようにしてますね。」

イッセーさんは、この絵から一蝶のある特徴を感じ取っています。

「これ、視点が客観的ですよね。自分が楽しんだ記憶だったら主観的に描くと思うんですけど、あえて客観的に置き換えて描いているように見えます。これも一蝶の特徴の一つかもしれませんね。」

こちらは一丁の戯画を集めたものです。京の北部、大原から都へ薪を売りに行く行商の女性「おはらめ」を描いています。商品の薪は頭上に乗せて運ぶのが定番ですが、梅の咲いた枝を折ろうと手を伸ばす女性の足元を見ると、大切な薪の上に乗っているではありませんか。その光景を、先輩のおはらめが微笑みながら見守っています。

「こういう何気ないところを演出するという一丁さんの心意気というか、普通は絵にしないような題材ですよね。この微妙な女二人の距離感が何とも言えないんです。もっと近いと厳しい言葉になるし、遠すぎると過去の話になってしまう。でも、そのギリギリの距離感、これを感じますね。そこに、意味を持たない言葉のようなものが生まれたり、消えていったりするような感じです。」

イッセーさんは、絶妙な距離感をさらりと表現する一丁の腕前に感心しました。

一丁は新鮮な視覚の持ち主でもありました。朝日が柔らかく世界を包み込む中、少年が馬を引いて歩き、その影が川面に映り揺らめいています。こうした影の表現は、それまでの絵画ではほとんど見られませんでした。空気感まで捉えることに成功した、この作品は「太賀彫刻」とも称される一丁初期の傑作です。その繊細な感受性はいったいどこから生まれたのでしょうか。

東京深川の芭蕉庵跡。かつてここに、俳人・松尾芭蕉が庵を構えていました。芭蕉は身近な題材に繊細な感情を寄せ、美を見出し、それをさらりと表現する新しい俳諧を生み出そうとしていました。そんな芭蕉と仲間たちに、一丁は二十代で出会ったのです。中でも、芭蕉の高弟として知られる河合曾良とは親友とも言える間柄でした。

一丁が自ら詠んだ句に、絵を添えた作品も残されています。

荒れた垣根の向こうに咲く朝顔

そこに絵の長い傘が差し掛けられています。

くわしばしとていざあさがおにひからかさ。

この作品から一丁の世界観を読み取れると、国文学者の井田太郎さんは語ります。

「なんだかあの絵、不思議だと思いませんか。朝顔の垣根があって、そこに傘が置かれているんですが、理屈から言うと、あの傘の柄がものすごく長くないと、あのように配置できないはずです。そこで調べていくと、『乳母日傘』という言葉が出てきました。これは子供用の日傘のことなんですけど、その柄が非常に長くて、傘自体の直径は小さいものなんです。

つまり、あの傘は『乳母日傘』で、子供を大切に守るように朝顔も大事にしているという意味が込められているんです。句があると、その意図がわかるんです。こうした細かな視点や眼差しが感じられるところが、一丁の作品の楽しさかなと思いますね。」

一蝶独自の世界は、俳諧と絵画が手を携えながら生み出されたものでした。彼は当時、俳諧の実力も広く認められていたのです。

井田さんは、ある句集で一蝶の句が芭蕉や企画と並んで掲載されていることに注目しています。

「この行運というのが一丁の配合です。まあ武蔵ぶりではね、場所のワビですね。月曜日祭が奈良茶歌っていう比較的有名な句が出てまいります。

で、一丁六を挟んでその次の区画ですね。 其角の

闇のようは吉原ばかり月岡な

という本当に代表作中の代表作に挟まれている間にある。一丁は杯を漕ぎ絵にして月を貫くという訴訟外場に基づいた句があるんですけれども、廃止っていうのも区を単純に並べただけの本ではなくて、配置とか編成とかに大変不信するものなので、こういうふうに配置していること自体は認められていたという証拠ではあろうと。」

さらに、一蝶にはもう一つの顔がありました。吉原遊郭で放蕩の限りを尽くした男です。夜な夜な吉原に繰り出し、歌を作って流行させ、さらには「幇間」(太鼓持ち)として座を盛り上げていました。時には度が過ぎることもありました。

1693年、将軍綱吉の母である桂昌院の身内である大名に、吉原住の遊女「名古屋の大蔵」を900両で身請けさせ、そのうち100両を衆議としてばらまかせるに至り、牢屋に入れられてしまいます。この時は幸運にも釈放されましたが、お詫びのしるしとして桂昌院に屏風を送ったとされます。その屏風が「吉野竜忠屏風」であり、奈良の桜や紅葉の名所を細部まで緻密に描いています。得意の戯画は控えめかと思いきや、鳥居に落書きする不届き者をさりげなく描き込む一蝶らしい作品です。

しかし、1698年12月、一蝶は隅田川の永代橋から船に乗せられ、三宅島への島流しの刑に処せられます。再び桂昌院に関わる人物に迷惑をかけたためでした。表向きの理由は、将軍綱吉の「生類憐みの令」への違反とされています。この時一蝶は47歳、画業が絶頂期に達しつつある時期でした。

三宅島は、江戸から約180キロ離れた島で、島流しは死刑に次ぐ重罪でした。流刑となれば二度と戻れないのが通例で、火山灰に覆われた土地では作物も実らず、風害や塩害により頻繁に飢饉に見舞われたと言います。

学芸員の池田さんは、一蝶が住んだ集落を訪ねましたが、そこは後の噴火で溶岩流に埋もれていました。展覧会の準備を進める中で、まだ見ぬ一蝶の作品が島にあるとの情報が入り、発見されたのが「相撲に興じる七福神」を描いた絵です。人々に人気の吉祥画に、国際的な要素を加えた、ありがたくも楽しい作品でした。

「やっぱりこの楽しい感じが伝わってきます。描かれた表情や、勢いを感じさせる手の動きが特に印象的です。個人的には、毘沙門天の下で潰されている鬼の表情がとても好きですね。この集落の人たちも、一丁さんに絵を描いてくださいって頼んだのでしょうね。島で描かれた作品はあまり数が多くなく、いわゆる『島一丁』と呼ばれるものが確実に存在することは、とても重要だと思います。」

実は、一丁は島の人たちに絵を描くことで生計を立てていました。こうした作品は「島一丁」と呼ばれ、近隣の島々からも見つかっています。三宅島からおよそ30キロ離れた御蔵島には、一丁が流罪からわずか半年も経たないうちに描いた絵が残されています。島で唯一の神社には、一丁が奉納した絵馬があり、そこには黒い馬が躍動する姿が描かれています。その力強い筆致からは、絶望的な状況に屈せず前進しようとする一丁の気概が感じられます。

また、三宅島から北へ約20キロ離れた新島には、梅田家という一丁を支援した家がありました。ここには、学問の神様として知られる菅原道真を描いた絵が残されており、梅田家では「縄巻きの天神」として長らく大切にされてきました。道真が怒りの表情を浮かべているのは、太宰府に左遷された彼に、一丁が自分自身の境遇を重ね合わせたからかもしれません。この絵に添えられた手紙には、一丁の率直な心情が綴られています。

代金として三文をお願いしたく存じます。流人の都政ゆえ、お言葉に甘えてしまい、誠にお恥ずかしい限りでございます梅田桃李門様

かつて江戸で名声を轟かせた絵師の切ない姿です。

一蝶は島の人々のためだけでなく、江戸の人々にも絵を描いていました。その一つが「布晒し舞図」です。布晒し舞とは、皮で布を晒す様子を舞にしたもので、小柄な舞手が自分の身長よりはるかに長い布を操っています。扇を持つ小さな手の細い指先まで、細部に神経の行き届いた表現が見て取れます。赤い衣には近隣で模様が描かれ、画材は江戸から送られた貴重なものを、惜しむように使ったといいます。

「実は私が花房以上の研究を始めたのは、今から約二十年前ですが、そのきっかけがこの『布晒し舞図』でした。他の人物や晒し布の動きを見たときに、まるでこの情景が目の前に広がっているかのように、生き生きとした絵だと感じました。このようなタイプの作品はそれまで見たことがなく、特別な絵だと思いました。」

最大の魅力は、舞手の踊りが囃子方の音楽とシンクロしているかのように感じられる点です。

「舞手が長い布を地面につかないように操る姿から、テンポの速い動きが感じられますし、三味線の音が高い音で弾かれていることもわかります。アップテンポな音楽に合わせて回っている姿が目に浮かびます。」

さらに、島での一蝶の暮らしに関心を寄せる人物もいます。講談師の神田白山さんです。一蝶の島での悲哀と、彼の親友であった企画との友情を描いた演目があります。その題名は「浅妻船」です。

内容は、一蝶がまだ太賀町湖(たがまちこ)と名乗っていた頃、一枚の絵を売り出しました。それが「浅妻船」で、鎌倉時代の遊女が琵琶湖の渡し船で客を取る様子を描いたものですが、実は将軍綱吉の愛人を描いたのではという噂が広まります。ついには将軍を揶揄した罪で、一蝶は小川から宮城島へ流罪となってしまう、という話です。

それでは、一蝶と親友企画との別れの場面を少しだけ。

さあ、そういたしますと、この流人船には、他に九人の男たちと一緒に一蝶も乗せられました。一度、鉄砲洲(てっぽうず)というところで降りると、家族と会い、永遠の別れを涙ながらに告げたそうでございます。

「なんだ、俺は友も多いと思ったが、いざこの島流しの冤罪に遭うというのに、誰も別れを告げに来てくれないのか…」と、一蝶は思っていました。その時です、遠くの方から声が。

「おーい、待ってくれ! 待ってくれよ、その船、待ってくれ!」と、走ってきたのは、なんと親友の其角でした。

「企画! 本当に来てくれてありがとう。もう、行かなくちゃならないんだ。母さんのことも頼む…」

「分かったよ、皆まで言うな、一蝶…」其角は涙をこらえながら一蝶に答えます。

船に乗り込む一蝶は、「俺は罪を犯していない、無実なんだ、必ず江戸に帰ってくる!」と叫びます。

其角は、「分かってるさ。お前の絵は、どこへ行ったって天下一品だ。それじゃあ、またな!」と、一蝶を見送るのでした。

白山さんが目を止めたのは、もう一つの姉妹長全長六・五メートルに及ぶ絵巻。場面は、客が船に乗り込むところから始まります。行先は吉原遊廓。吉原の花、オイラン道中。さらに進むと、遊女たちは化粧をしたり、手紙を読んだり、くつろいだり、奥の部屋では客と遊女が居酒屋を起こしています。ここには、一蝶が裏の裏まで知り尽くしていた吉原の日常が描かれています。

「一蝶の好きなのは、この何でもないような、この担いでいる男が面白いんですよね。この顔とかがね、なんでしょう、このムカつく顔してますね。これね、腹の立つ顔を描くのうまいんだよなぁ。なんなんだろうな、この才能は。一蝶の場合はなんか、あれなんか変な気になる奴いるってなると見ちゃうんですよね。」

おや、こちらでは何やら事件が。実は吉原では、逆はなじみの遊女としか遊べないルールがあったのですが、この客は別の遊女と浮気してしまったようです。「なるほど、そういうルールが実はあって、この絵の中にその背景があるよという、この後の数秒間の間、後の地獄絵図が浮かぶというね。今も昔も変わらぬ模型ということで。でも、これがまた、切ないのが島で描いてるってね。それがね、まあ切ないですよね。」

放蕩の日々を振り返り絵にする一蝶。講談で一蝶を演ずる白山さんの目にはどのように映ったのでしょうか。「講談では島流しに会うところがドラマチックで、もう、二度と帰ってこない宝井其角という友達との別れが、今高いって来いよというような、そういうような、ずらいっていう一丁がそこにいるんですけど、でも絵は全く辛さを感じさせないんですよね。絵だけは自由だというような、ある種夢中になって描いていらっしゃるという、だから、島流しにあったことのひょっとしたら忘れることができるときは、絵を描いているときだけなのかな。だからやっぱりキャリアが全部この島流しに遭うことでなくなるわけですよね。あるしね。でもそうじゃない、これは全く問題ないっていうような、ある種パフォーマンスもあるでしょうし、自分が辛い中で滑稽な作品を描くっていうのはなかなかできないと思うんですよね。だからそれはこうやってやってのけたで、島一蝶の作品が今の評価高いっていうのは、僕はその彼の強さ、心の強さであり、絵の強さなのかなぁっていうね、思いは感じますね。」

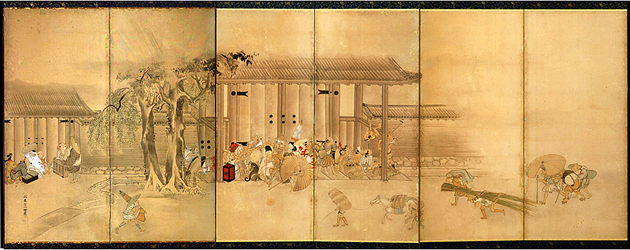

こちらも島一蝶です。全五頭、七メートルを超える対策。式日町図鑑。ひまちとは、一晩中眠ることなく日の出を待ち、朝日を拝む祭事です。元禄時代には夜通し宴を楽しむ行事として流行していました。世も老け、宴が盛り上がってきた様子。ここでも影を巧みに捉える一蝶ならではの新鮮な視覚的表現が見られます。宴が最高潮に達しています。中央で扇と杯を手に踊るのはなんと訪韓。一蝶はアリシヒの自分の姿を重ね合わせたのでしょうか。

千七百九年、奇跡が起こります。御社面の知らせです。綱吉の死によって将軍が代替えとなり、勝利やわれみの霊に関する罪人が許されたのです。島根の生活は足掛け十二年。一蝶は還暦間近、五十八歳になっていました。島から戻った一蝶は、しばらくの間、深川の祇園寺に住んだと言います。人呼んで一蝶寺。かつて一蝶のふすまえや屏風などが伝えられていましたが、関東大震災などで怪人に帰してしまいました。

江戸に戻ってまもなく、一蝶は太賀町湖改め北総王花房一蝶と名乗ります。北総王とは三宅島にいて、北側の窓から江戸を持っていた大きなのこと。また一蝶の長は中国の思想家、掃除の古調の夢から取ったと言います。腸を夢見た自分が現実なのか、腸が現実で、自分が腸の夢なのか、夢か幻かというほど遠い島で十年以上過ごした一蝶ならではのネーミングです。この一蝶の解明と、島で江戸の人に向けて風俗画を盛んに描いていたことはある思惑によるものだとする親切があります。

美術史家の安村敏信さん。「どうも最初は、島時代に江戸から注文された風俗画みたいなものをプロデュースした人がいるんじゃないかと。島流しに会うと配慮された本人としてはやっぱりちょっと絵を描いてお金も欲しいと一蝶の希望もあったろうし、またプロデュースする側で島へ流された人が江戸の都市風俗を書いてるぞと思い出だけで吉原風俗とかああいうのを書いてるとなると面白いんじゃないかと思いついて、一蝶に注文したんだと思うんですね。で、まさかプロデュースをした人は、一蝶が御赦免になるとは思ってもないから、島時代にいっぱい書かせて儲けようと思ってたんだけども、それが御赦免になったということですよね。そこで改めて一蝶と一緒になって、それでもう、この際も太賀町湖なんか捨ててですね、花房一蝶で売り出そうよと、これは大成功だったんじゃないでしょうかね。」

花房一蝶として改めて生きることになった絵師は、再び精力的に筆を振るいます。やがて必死性の対策が誕生します。雨宿図屏風。

)

突然の雨に、大きな屋敷の門の下で雨宿りをする人々が描かれています。空模様を伺っているのは花売りです。今にも崩れそうな本を積み上げているのは貸本屋、裸足で立っているのは年老いた侍です。こちらは旅芸人の一座でしょうか。犬も雨宿り。性別や身分を超えて、人々が肩を寄せ合っています。にわか雨ならいつかは晴れる。どんな境遇にあっても常に立ち向かっていった一蝶の人間讃歌です。

「おかしいです。雨宿りをするっていうのは、自前の傘がないってことですから、持っていても破れてるとかね、そういうなんていうのかな、視線を人が視線をこう担いでおこうっていうのに、あえて見る一蝶さんはね、そこに眼差しを向ける。深いですよね。何のために生きてきたんだっていうのはね、ものすごく感じますね。島流しの十二年というのが大きかったような気がしますね。絵を描いているときはいいんですけれども、描いていない時間というのはいっぱいあるでしょう。帰ってきてこういうものを描いたということは、その無言の絵を描かなかった時間のが欠かしたような気がするんですね。もう背中からどんどん応募されて、押されて、島流しの十二年が押されて、これを書いたような気がしますね。やっぱり一蝶さんのこのユーモア精神なら一蝶さんの末裔でありたいですね。あると言いたいと思いますね。脈々といつだって必要とする線だと思うんですね。この人間の隣の方への唱え方は、ただいろんなことにこう見つぶしされて見えなくなっている時代かもしれないです。今までだからこそ、一蝶さん頑張れ見てる自分が稀みたいなエールはもらえました。」

展覧会で初公開となる新発見の作品。なんと一蝶が晩年に描いた仏画です。釈迦、門司、不源の三尊を金泥によって描き、仏法を守護する十二新章や四天皇を極彩色で描いています。一部の隙もない緻密な描写、その完成度の高さに専門家も驚愕しました。一蝶はまた新たな顔を表して見せたのです。

1724年、一蝶は七十三歳でこの世を去ります。

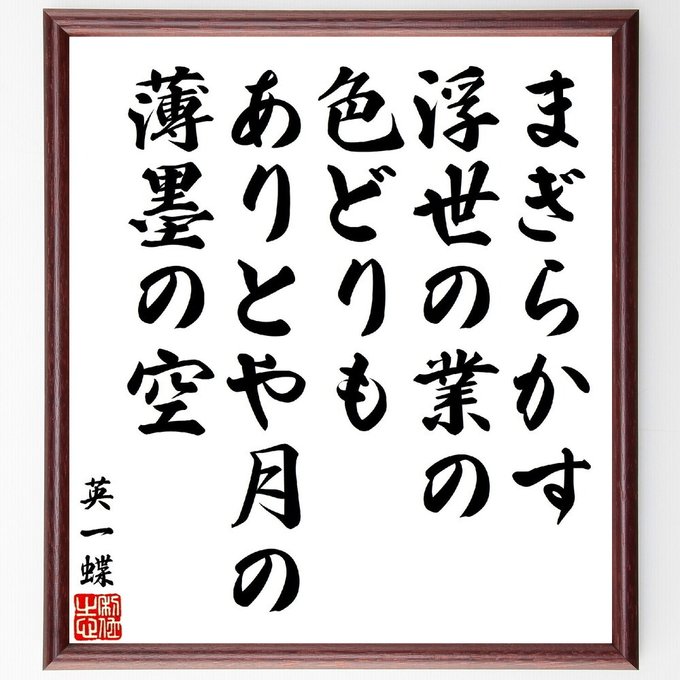

まぎらかす浮世の業の色どりも、ありとや月の薄墨の空

浮世に彩りを与え続けた一蝶の画業を照らし出す月の光。数奇な人生の果てに、自らの生き方を肯定してみせました。死後も一蝶の名声は衰えませんでした。明治の博覧会ブームの中、吉原で開かれた歴史的遺品を集めた催しでは、一蝶の浅妻船が名品とともに展示されていました。

吉原のスーパースターとして大事にされていたことが分かります。江戸の浮世絵師たちは、一蝶をリスペクトした作品を数多く残しています。三人のおいらんが一蝶の筆による福禄寿、恵比寿・大黒の図を見ているという一枚。のちに浮世絵界の巨大勢力、歌川派を率いる国定は一蝶を敬い、一時は好調郎と名乗ることもありました。一蝶が創始した画題「女だるま図」を描いたのは歌麿です。九年間座禅を組んで悟りを開いた達磨に、十年間は誘拐に奉公しなければならない遊女の姿を重ねたものと伝えられています。歌麿には一蝶の雨宿り図を意識したと考えられる錦絵もあります。歌麿らしく大木の下で雨宿りをするのは美人ばかりです。時には過酷な境遇にありながらも、この世の人の営みを楽しく美しく描いた江戸のレジェンド。その遺伝子は脈々と受け継がれていったのです。

「没後300年記念 英一蝶 ―風流才子、浮き世を写す―」がサントリー美術館で開催。英一蝶の過去最大規模の回顧展|画像ギャラリー 5 / 8|美術手帖