日本人の“ソウルフード”おでんの歴史は、豆腐田楽から始まった!大正時代から継ぎ足しで受け継がれてきた、老舗店のつゆ。浅田次郎が愛してやまない、関東の定番おでんだね「ちくわぶ」の魅力とは?開高健が絶賛した大阪の逸品とは?たいの頭に鶏のスープ…、森繁久彌が名付けた“関西煮(かんさいだき)”は、つゆもおでんだねも独創的!京都と東京、極上のおでん空間で体も心もあたたまる!<File429>

放送:2018年11月9日

美の壺「おでん」

秋の声を聞くと恋しくなるのがおでん。

おでんは今や日本人のソウルフード。

地方ごとにご当地おでんを生み出してきました。

静岡は牛すじで出汁をとった濃いおでん。

主役は黒はんぺん。青のりとだし粉がアクセントです。

こちらは金沢のおでん。

出汁をいっぱいに吸い込んだ大きな車麩と赤巻という鮮やかな色のかまぼこが特徴です。

おでんの命はうまい出汁。

琥珀色の世界に浮かぶ目にも嬉しいおでん種。

そして心もなごむおでん空間。さあ一緒に味わい尽くしましょう

おでんの歴史

日本料理の歴史に詳しい奥村彪生さん。

これは豆腐田楽です。

室町時代に京都で生まれたと言われてます。

そしてこれが現在のおでんのルーツなんです。

豆腐に串を刺し味噌を塗った田楽。

それが宮中に伝わりおがつけられおでんと呼ばれるようになったそうです。

江戸時代になると豆腐に代わってコンニャクに味噌をつけたものに。

それがさらに煮込みのおでんに変わっていくのにはあるわけが。

「しょうゆ。濃口醤油なのです。醤油の技術が関西から関東に銚子や野田に伝わって、そこで大量生産が行われ江戸に出回るんです」

醤油の普及によりおでんは劇的に変わっていきます。

「江戸は鰹節。これをたっぷり入れて濾してから濃口醤油。醤油を使うという事自体がごちそう。そこにみりんが入るとよりよりごちそう。砂糖が加わるとよりよりよりごちそう。甘いがうまいと甘辛煮仕立てた」

江戸のおでん種は里芋、こんにゃく、豆腐にはんぺん。

串に差してある手軽さもありファストフードのように好まれたといいます。

おでんの味は歴史とともに変わっていきました。

今日一つ目のツボは時の流れを染み込ませ。

関東炊き

お江戸日本橋ビルの谷間に老舗のおでん屋「日本橋お多幸本店」があります。

5時を過ぎると多くのビジネスマンでにぎわいます。

甘辛いおでんは関東を代表する味です。

この味大正時代に関西に広まっていきました。

関東から来たので関東炊き、あるいは関東煮と呼ばれ味の濃さが人気となります。

この店も関西が発祥で大正12年東京にやってきました。

そのきっかけが関東大震災。

この時関西の料理人たちが大勢東京へ向かいました。

「震災の時の炊き出しで関西の人がこっちに来て関東煮をつくった」

関西に伝わった関東炊きがこんどは関東に逆輸入。

身も心も温まるおでんは復興の力となりました。

歴史を秘めたこの店の自慢はおでんのつゆです。

継ぎ足し継ぎ足し受け継がれてきました。

この店では宝だしと呼んでいます。

仕込みの最初はまずおでん鍋に宝だしを注ぎ入れます。

さらに昆布とかつおのだしで割っていきます。

おでんの出汁に昆布を入れるようになったのは関西に伝わってからのこと。

そこにたっぷりの砂糖と薄口醤油で味を整えます。

「継ぎ足しは管理が大変です。長年の旨味となるとやっぱり継ぎ足しのほうが」

旨味あふれる鍋の中に最初に入れるのが玉子。

下茹でした大根。

味が浸み込みにくいものから入れます。

およそ40分似た大根はここで一旦取り出します。

冷ますことで芯まで味が染み込んでいくのだとか。

ちくわやさつま揚げ。練り物からは魚の旨味がじわじわ出てきます。

おでんのオールスターたち。

つゆをまとって飴色に輝きます。

しめはご飯に大きな豆腐をどんと乗せおでんのつゆをたっぷりと。

汁の甘さがご飯にも染みて至福のフィナーレを迎えます。

おでんの汁。

それは時代とともに美味しさを増していったのです。

ちくわぶ

鉄道員をはじめ人情味あふれる作風で知られる浅田次郎さん。

浅田さんが愛してやまないおでんがあります。

ちくわぶです。著書に熱い思いが綴られています。

「あのぶよぶよとした食感。崩れているようです芯のある一本どっこの渡世人のような味わいがたまらぬ。おでん種の他にはてんで見かけぬという一途さもまた魅力である」

ちくわぶそれは東京が発祥のおでんだね。

関東以外ではほとんど見かけないと言われています。

その正体を探るべくやってきたのは東京赤羽ある「川口屋」。

ちくわぶを作り続けて85年の店です。

原料は小麦粉と水と塩、それだけ。

丹念に練り上げ小麦の植物性たんぱくグルテンを引き出し、コシの強い独特の食感を生み出します。

ステンレスの管に1本ずつ巻きます。

金型に入れるとあのギザギザの形に。

熱湯で25分ゆで、型からはずしたらできあがり。

「よくこの形になったらっていうのはありますね。非常に綺麗な造形物としても面白い形だと思います。横に切れば星形のみたいな形で可愛く写ります。斜めに切ってもまあ形として非常にそのシャープな目が見えてもうこれは芸術的な食材だと思いますね。ちくわぶは出汁の味によって全部自分が染まっていくっていう食材なんでそういうのも楽しんでいただければと思いますね」

おでん。2つ目の壺はあの人が愛した個性派たち。

クジラのさえずり

大阪道頓堀。

大阪生まれで食通としても知られた作家開高健が足繁く通った店があります。

「南たこ梅」江戸の終わりから居酒屋を営んでいたという長い歴史を刻む店。

作家のお目当ては鯨のおでんでした。

コロと呼ばれる皮。スジ、そして舌。

巨大な鯨の舌のことをさえずりと呼んでいるそうです。

さえずりについて開高健はこう記しています。

「しこしこしたの。くにゃくにゃしたの。やや硬い噛み切りやすいの、とろとろになったの。串の一本一本がまことにこにくく複雑であって一切れ一切れが楽しみである」

この店の5代目岡田哲男さん。

作家の愛したさえずりの味をこう語ります。

「口の中に広がった時に、なんやこれっていう旨さなんです。はまると開高さんのように自分の小説で描きまくるくらい隠し、さえずりの方向性のあじってのは他にないので、だから困るのはどんな風になんとか言われた時食べてみーとしか表現できない」

現在クジラ調査捕鯨のものがわずかに入るだけとなりました。

しかもクジラは塩抜き、油抜きと、とても手間のかかる食材で下準備に10日はかかると言います。

今や伝説となりつつあるおでんだね。

開高健の愛したさえずり。表現しがたい味こそが作家魂をひきつけたのかもしれませんね。

森繁久彌が愛したおでん

お初天神の名で知られる大阪、露天神社。

昭和20年11月。

終戦からわずか3ヶ月後に境内にバラックがたち一軒のおでん屋が店開きしました。

看板には関東だきの文字。営んでいたのは味にはちょっとうるさい池永イサさんと鶴松さんの夫婦でした。

現在のお店です。

息子の伸さんが後を継いでいます。

かんさいだき「常夜灯」。この店のおでんの味はあの名優を虜にしました。

「昭和27年に森繁久彌さんが来て、うちの親父を捕まえてこれは関東炊と違うといわはったが始まりで、親父が、ほならはどういうねん。と聞いたら独特関西炊きやと名乗ったらと、でも独特はちょっと重たいから軽く関西だけで行ったらええわ」

その時本人が書いた書が残っています。関東炊き。

「かんとだき、かんとだきではではありません、かんさいだきです、そうでっせ、何でも味だんな」

そのおでんは独創的。鍋の底に染ませるのはなんと鯛の頭。

それも天然ものに限られます。昆布もたっぷりのせていきます。

母親から受け継いだの濃厚な露を入れます。ここに加えるのが鳥のスープ。

極めつけは白味噌を加えるこれがみそ。

豊潤なだしに白味噌のコクが加わります。

厨房ではこの店自慢のおでん種特性かまぼこが作られています。

高級魚のハモが使われます。庶民的なおでんにハモを入れるという英断。

「森重さんはハモ、ロールキャベツが好きでした。おでんの中にロールキャベツを入れるんです。うちのおふくろが多分初めてだと思います」

和のおでんに洋風のタネを入れるという発想。昭和25年から始まったそうです。

森繁久彌が愛したヒトサラ。

好みのタルは誰にも譲れません。

舞台

京都麩屋町。ビルの奥に隠れ家のようなお店があります。

「うね乃」。

南アフリカのアサメラという木で作ったカウンター。

中央でどんと構えているのが煉瓦造りのモダンなかまど。

京都で言うおくどさん。店のシンボルにしました。

おでん鍋は程よい暖かさを保つために湯煎になっています。

四隅ではおかんもつけられます。料理長の山本敏彦さん。

京都の伝統にモダンさを加えた新感覚の店にしようと考えました。

出す直前に別に用意した仕上げ用の汁をかけます。

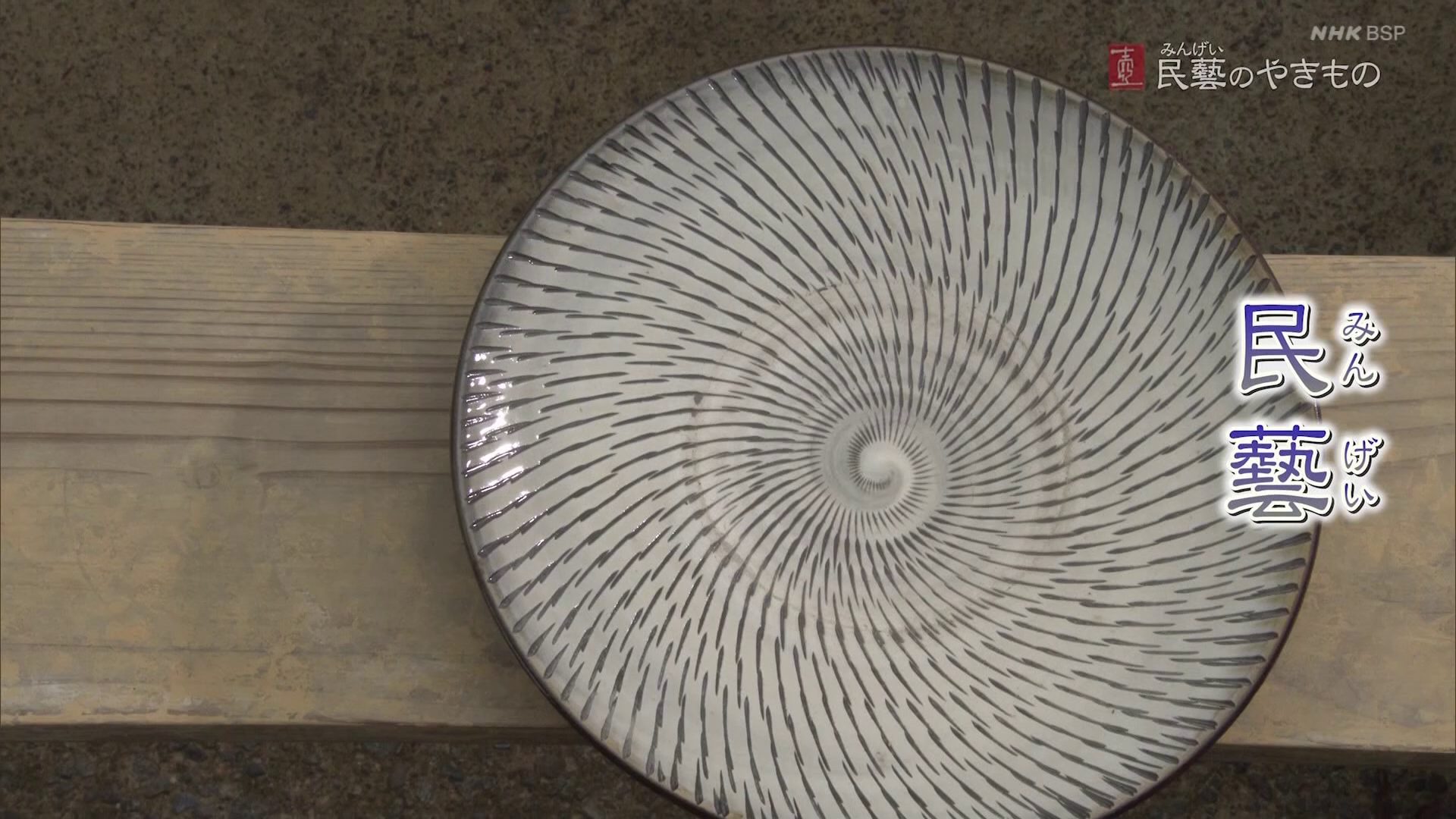

盛り付けにもこだわりが。器は若手の陶芸家に注文しました。

白と茶の器には真ん中に飴色の大根をひとつ。

タコと卵は白磁の皿で。おでんをいかに引き立たせるか。

器選びにも心を配ります。

おでん。最後のツボは目でも味わう至福のひととき。

ひょうたんのおでん

東京湯島。細い坂道を降った所。

提灯がなければ見過ごしてしまいそうな一軒家。

のれんをくぐると今宵の舞台が見えてきます。

「おでん こなから本店」古民家風の佇まい。

カウンターのどこからでも見えるのが店の顔、赤金色に輝くおでん鍋です。

ひょうたん型のお鍋。銅の打ち出しで作った特注品。

店を始めて28年これは二代目だそうです。ひょうたんの鍋に特製の汁が注がれていきます。

昆布に鯖節、鰹節そして干し椎茸の茎を使っています。

この店の主中田利雄さん36歳から修行をはじめ和食の道を極めてきました。

太閤秀吉由来のひょうたん型のおでん鍋。

実はこの形ならではの利点があります。

「深い方は程よく煮た。煮すぎないように。あまり煮過ぎても崩れちゃうし、上の浅いところに預けておきまして、温めて出します」

大きい方ではタネが気持ち良さそうに煮えていきます。

小さい方では余熱で程よく温めて。

ひょうたん型のお鍋には優しい心配りがありました。食べごろになりました。

中田さんのこだわりはおでんタネにもあります。

店のシンボル瓢箪を型抜きした大根。まん丸いタネには季節ごとの味が。

秋はかぼちゃに栗、さつまいも。

「お客さんが美味しいと言ってくれると楽しい」

おでんを囲む豊かなひととき。

湯気がさんざめきに揺れています。

取材先など

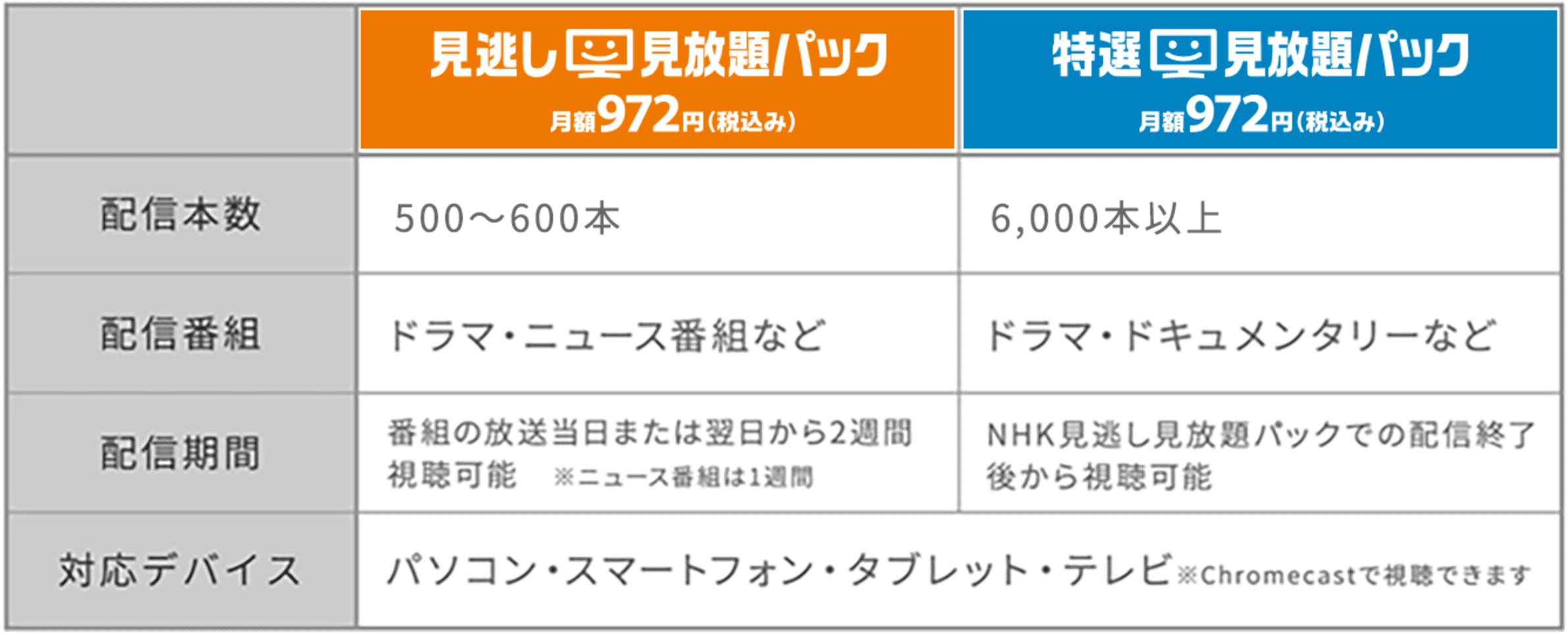

見逃したNHKの番組は動画配信サービス「NHKオンデマンド」で見ることができます。NHKの全チャンネルから最新の番組が視聴できる「見放題パック*1」は月額972円で配信期間中なら何回でも視聴できます。