フランス人研究者が「風の谷のナウシカ」の世界!と絶賛する庭とは?!▽嵐の写真集などで人気の写真家・藤代冥砂さんの“推し庭”▽巨匠・重森三玲が手がけた空前絶後の「枯山水」▽世界で活躍する禅僧・枡野俊明さんが説く「庭との向き合い方」▽京都の老舗料亭で料理と味わう「茶庭」▽京町家で継承されてきた「坪庭」と伝統行事▽近隣住民を繋げる個人宅の庭▽子どもの五感を育てる「園庭」▽草刈正雄邸には“庭師”橋爪功が!

初回放送日: 2022年2月22日

美の壺 スペシャル 「庭園」

伝統が息づく日本の庭園。四季折々、様々な魅力を見せてくれます。じっと向き合う庭もあれば、歩きながら味わう庭もあります。そんな庭園を美の壺が大特集。フランス人研究者が最も魅了された庭は。風の谷のナウシカ。

「この美しい世界に見惚れてしまうんですけども、自分も庭と同化してしまうような。それを無鄰菴で経験して。」

人気写真家が惚れ込んだのは岩肌がむき出しの荒々しい庭。

「深呼吸したくなるような雰囲気良さそうな」

昭和を代表する庭造りの巨匠・重森三玲がめざした世界。

「常にね永遠のモダンっていうものを作り出すことが芸術じゃないかって。」

重森が生み出した画期的な庭とは。京都の暮らしに息づく京町家の坪庭。

「いろんな行事があるんですよ。その行事もこの庭で町屋の中で庭を見ながら行われる。」

庭を眺めながら味わう季節の料理も。木村多江もミニチュアの庭づくりに挑戦。庭園デザイナーの枡野俊明さんに庭づくりの極意を教わります。もちろん家の庭も登場。こちらの庭にはご近所さんみんなが集まる様々な仕掛けが。そして子供達が活発に遊ぶ庭・園庭。心も体も育む書き的な取り組みとは。今回は時間を拡大してお届けするの壺スペシャル。屋外の総合芸術にはに秘められた美を堪能しましょう。

非日常

今から8年前。ある本が庭好きの間で話題になりました。

縁側から庭へ。

フランス人研究者の庭との出会いや思い出が綴られています。

「発表で悩んでこととか言いたいことがあれば・・・」

著者はマレス・エマニュエルさん。20年近く日本の建築や庭園の歴史を研究しています。学生時代京都に留学。大学での作庭の実習や庭師の下でのアルバイトを経験する中で庭の見方を学びました。そんなマレスさんに一番好きな庭を聞いてみるとある漫画を取り出しました。風の谷のナウシカです。

舞台は腐海と呼ばれる森に覆われた世界。未来の生態系の中で人と自然が強制する道をさがす少女ナウシカの物語です。

「ナウシカが腐海の中に入って王蠱の抜け殻を見つけるんですけど、綺麗だなって言ってたそこで感動するんですね。単に見とれてしまう。この美しい世界に見惚れてしまうんですけども、突然何か声が聞こえてくる。この声がなんなんだって。これは人間の言葉じゃない。心に聞こえてくる叫びっていうところが彼女も森と一体化しているという感覚を思い出してこれがナウシカの感覚なんだって。それを無りん庵で経験をして自分も庭とは自然と同化してしまうような感覚を覚えた。中山無鄰菴が初めてだったので私にとってやっぱり無鄰菴は非常に特別な場所」

ナウシカで感じた自然とのそれを経験できる庭とはどんな庭なんでしょう。

それがこちら。 無鄰菴(むりんあん)。

元々は19世紀後半に建てられた明治・大正時代の政治家 山縣有朋(やまがた ありとも)の別荘でした。

「こうして前に進んで行くと、家の前を通って小さな飛び石がずっと続くんですけど、ここに大きな石があって、これを伽藍石と言うんですけども、ここに佇むと目線も前に。奥にある山と手前の明るいあのこの景色を作ることによってなので、どっちかってと奥行き感を作り出して非常に開放感を感じさせるような作りです」

こちらが無鄰菴の誇る庭園です。

山縣有朋は庭園に対しても並々ならぬこだわりを持っていました。山縣は庭を作る際ある注文をしました。この庭園の主山というのはこの前に青くそびえる東山である。その注文を受けたのは近代庭園の祖といわれる作庭家七代目 小川治兵衛。治兵衛は東山を主体にしながら細部に至るまで緻密な仕掛けを施しました。

「この流れのところを沢飛石と言って、水の中に飛び石を配置して渡るようになっているので、渡る人はやっぱり足元を見てその流れてくる水意識してこう見ることになる。もちろん水も綺麗なんで非常に綺麗な景色にはなるんだけども流れの中にたくさんの小さな石が配置されて、それによってその水のことが楽しめるんですよ」

庭を奥へ進むとその表情が変わります。開けた芝生の先に背の高い木々が現れました。地面には一面の苔。

「いろんな種類があるんですけども、今ちょうど木漏れ日が入ってきてるあの雰囲気がものすごく綺麗です」

さらに奥に進むと木々が作り出す影によってやや暗くなります。

「ここね。ここの庭の一番奥の所になるんですけども、重く大きな敷石・伽藍石(がらんせき)を使ってすごい立派な滝。山の奥のようなあの雰囲気を作り出して今非常に力強い滝があって、そこにシダとかもあちこちにはえてきて、なんかもうすごい自然な感じになって山奥に入ってきた」

滝の音が周りの雑音をかき消し、まるで東山へ分け入ったかのような気分が味わえます。水は琵琶湖疏水の水を引き込んでいます。それをサイフォンの原理で木の上まで持ち上げ小川を再現しました。この庭を訪れた時の不思議な感覚。ナウシカのようにそこに生きる植物や生き物すべてと一緒になる幸せな気持ちが忘れられないとマレスさんは言います。

「なんかここの庭が問いかけてくるって言うか、自分がそこと一体化してしまったような感覚。ちょっと不思議な感覚なんですけども、それそのそれをずっと大事にしていきたいなと思っています。研究すればするほどいろんなことが分かるんだけども、その庭の本当の魅力っていうのはやっぱりこうやって体ごと感じてみないとまあ面白くないです」

無鄰菴 〒606-8437 京都市左京区南禅寺草川町31番地

TEL & FAX: 075-771-3909

今日一つ目のツボは、体で感じる

佐藤栞里さんと写真家の 藤代冥砂(ふじしろ めいさ)さん。藤城さんは嵐をはじめ、俳優やアイドルの写真集を数多く手掛けてきた人気カメラマンです。

神奈川県鎌倉市。実は藤城さんは子どもの頃から、お寺や神社に行くのがなんとなく好きでした。しかし、そこには「鬼は外」というような商店街とは異なる、ちょっとした異空間がありました。その異世界への憧れを、庭にも感じていたのかもしれません。

全国各地で様々な庭を見てきた藤城さんですが、特に大好きな庭の作者がいます。それが夢窓国師、すなわち鎌倉時代の夢窓疎石です。彼は足利高氏や後醍醐天皇など時の権力者から尊敬を集める一方、多くの名庭を生み出しました。京都の天龍寺を始め、苔寺として知られる西芳寺など、後に世界遺産となる庭を多く手掛けました。

「天龍寺も有名ですが、こちらの方が好きです」と藤城さんが訪れたのは晴天寺。鎌倉時代末期に創建されたこの寺院の庭には、まさに本番という感じが漂っています。

瑞泉寺(ずいせんじ)の庭園で、特に印象的なのは岩盤に彫られた大きな穴です。平地が少なく、山がすぐそばまで迫る鎌倉ならではの知見が活かされています。庭は修行の場としても利用されており、祠で座禅を組んだり、池に映る月を見て瞑想したりしていたと言います。

「この地形を生かして、自然と向き合う姿勢が感じられます。人工的なものを極力排除し、自然そのものを感じさせるのが、日本の庭の魅力です。深呼吸したくなるような風景ですね」と藤城さんは語ります。

藤城さんは早速カメラを構え、「わー、すごい。他の鳥にも光が当たっていますね」と感動を表現します。「枯れ葉が水に浮かんでいる様子や、色々な要素があって、この庭には過去と現在が共存しています。枯れ葉に自分がなった時の感覚や、水が岩肌を伝って落ちる様子を感じることで、自分が自然と一体になっていくような感覚があります」と続けます。

「庭に来ると、空間ができ、人との距離もでき、孤独を感じながらも豊かな時間を過ごせます。一人になることで、自分の内面を感じる時間が得られるんです。写真を撮る過程でも、外界を切り取ることで、自分を再認識します。孤独に対する感覚が、自分を元気にしてくれると思います」と藤城さんは言います。

心を通わせる庭を味わうには、こんなふうに自然と一体になり、内面を見つめる時間を持つことが大切です。

進化

日本における庭の歴史を辿ると、古くは『日本書紀』までさかのぼります。蘇我馬子が庭に池を掘り、中之島を築いたことが、本格的な日本庭園の始まりと言われています。

平安時代になると、貴族の邸宅に市を中心とした庭が作られました。これを池泉式庭園(ちせんしきていえん)と言い、京都の大覚寺にある庭は、もとは嵯峨天皇の住まいのために作られました。平安初期の姿を今に伝えており、貴族たちはここで同僚や月見の宴、船旅などを行いました。

しかし、平安中期になると飢饉や疫病が広がり、貴族たちは阿弥陀如来にすがり、死後に極楽浄土に行けることを願いました。そのために作られたのが、宇治の平等院鳳凰堂に代表される「浄土式庭園(じょうどしきていえん)」です。貴族たちは極楽浄土を島であると考え、それを庭に表現しました。その後、庭は日本独自の発展を遂げます。

前の思想を強く受けて生まれた庭では、異質な植物はほんのわずかに使われ、白砂に描かれた模様が水を、石が大地を表す見立てが施されています。庭はその時代の文化や思想を取り入れ、変化を遂げてきたため、今でも時代ごとに新たな庭が生まれています。

京都市の北岩倉にある実相院は、鎌倉時代に創建され、800年の歴史を持ちます。ここには7年前、新しく作られた枯山水の庭「心のお庭」があります。枯山水(かれさんすい)の様式を取り入れながらも、どこか現代的な雰囲気を感じさせるデザインです。

庭を作ったのは小川勝章さん。彼は、無垢な庭園を手掛けた七代目小川治兵衛を先祖に持ちます。「少し新たな枯山水を考え、立体的な庭にならないかと考えました。しかし、東北で大震災が起こった時期と重なり、白い砂を敷くことが本当に適切なのか、控えるべきかを考えました」と小川さんは振り返ります。

枯山水を作るにあたり、木製のオブジェも作り、岩の鮭となる部分を冷えの山々へと繋がる山なみに見立てました。一方で、石にも徹底的にこだわり、例えば庭の中で最も目立つ石については、9月をあげてどちらが良いかをじっくり考え、悩んでいました。

庭づくりには一般の人も参加しました。庭は人が関わることで変化し、人と庭の距離が縮まるようにと、戸川さんの企画で300人以上が参加しました。様々な人の手で植えられたその表面は一様ではなく、凸凹しているところもありますが、それが温かみのある庭の構成になっていると小川さんは考えています。

「前の尊さを伝えたいと思い、雨には濡れたくない、汚れたくないという気持ちを持って、この時代に合わせて庭を作りました。先人が大事にしてきた表現を、この時代に合わせて伝えたいと考えています」と小川さんは語ります。

二つ目のツボは嫌いを映し心を伝え

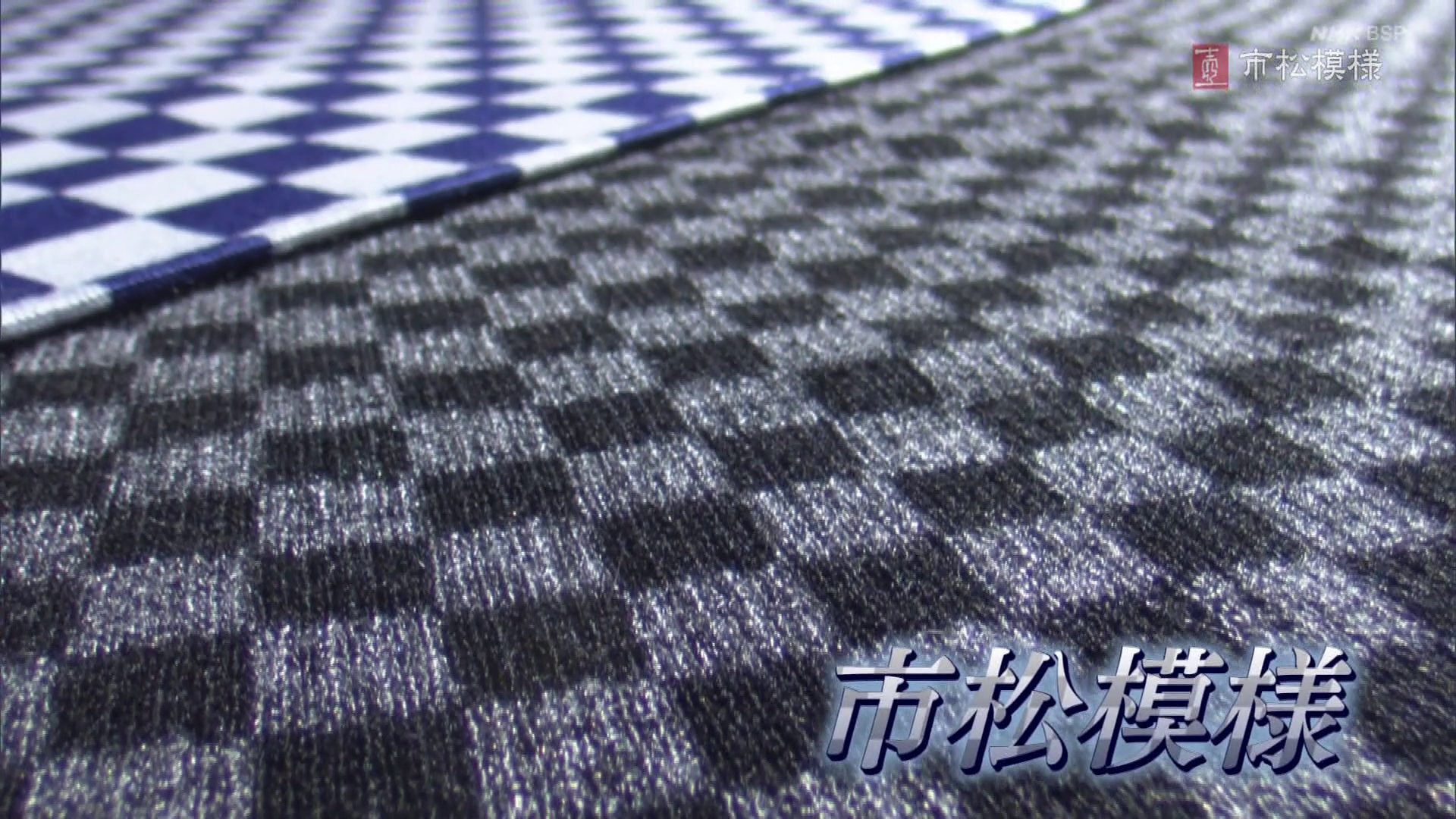

京都市東山区 の 東福寺(とうふくじ)には、庭の概念を一変させたと言われる庭園があります。その中で一番有名なのがこちらの庭です。四角い石庭にスギゴケが織りなす市松模様が印象的です。この庭は、寺で使われなくなった色紙を再利用するという要望に応えながら、大胆なデザインで構成されています。奥に行くほど低い木がまばらになり、絵画の技法が取り入れられています。

南の庭には、巨大な岩組が不老不死の仙人の住む島を表しています。枯山水の東庭では、石の円柱が空に浮かぶ星と見立てられ、北斗七星を表現しています。

これらの庭を手掛けたのは、昭和を代表する作庭家、重森三玲(しげもり みれい)です。大阪岸和田市には、彼が作った美しい庭があります。岸和田城の天守閣の前に広がる巨大な枯山水の庭は、難波天守閣から見ると不思議な幾何学模様になっています。この庭は昭和28年に岸和田市からの依頼を受けて作られました。

この庭に込められた意図について、重森三玲の孫で作庭家の重森千靑(しげもり ちさお)さんは語ります。「中国の諸葛孔明が考えた八卦の兵法を参考にしました。戦後の時代に向けて、過去の過ちを繰り返さないようにとのメッセージを込めました。これからは自分から戦いを仕掛けるのではなく、自分たちで守るという気持ちを表現しています。」

庭のデザインは、中世の城郭の縄張り図をアレンジし、対象を表す岩組を中心に、蛇や蜘蛛、竜が配置されています。地上から360度どの角度からも鑑賞できるように設計されています。

さらに、重森三玲ならではのこだわりが随所に見られます。例えば、天を表現したこちらの岩組では、上方向に向かって力を持たせるようにデザインされています。立石や石の配置において、各方向の力の違いを表現しています。「この岩組では、形が上昇志向に見えるように設計しています。新しい表現方法を探求する中で、天六の岩組だけでも多くの要素が具体化されています」と重森さおさんは語ります。

全国で400ヶ所以上の庭園を測量し、図面を作成した重森三玲。その経験が、多様な岩組のデザインを可能にしました。実は、この庭を作るにあたり、重森三玲は未来の時代も見据えていたと言われています。

それを証明するのが、上から見るという仕掛けです。第二次世界大戦中に飛行機が発達し、未来には空から庭を見る時代が来るだろうと予見していたのです。そのため、岸和田の庭は上から見ても面白い形でデザインされています。このように、重森三玲の庭は進歩的な考え方を反映したものです。

進歩的な感性で庭園を作り続けた重森三玲の生前の言葉が残る貴重な映像があります。彼は「とにかく一生懸命になっているというものを作り出しておけば、人々が鑑賞できるものになる」という考え方を持っていました。重森三玲は、常に新しいデザインを創り出すことを追求し、そのために精進していました。彼の考えでは、永遠に残るものを巧みに使い、誰も見たことがないデザインで永遠のモダンを後世に残すことが重要だとされていました。

趣向:木村多江のお庭探訪

今日は木村多江さんのお気に入りの庭、東京文京区にある六義園(りくぎえん)に行ってきました。

「ここは私が何度も通った場所です。高校生の時に祖父と母と三人で訪れ、それ以来、気分転換したいときに来ています。こうした美しい場所があることを知らない人も多いのではないでしょうか。」

六義園は江戸時代前期の1636年に、十年の歳月をかけて作られました。関東大震災や戦争の被害を大きく受けることもなく、当時の面影を残しています。私たちよりもずっと長い歴史を持ち、いろんな人々を見てきたのでしょう。歴史上の人物たちもここを歩き、悩んだり、これからのことを考えたりしていたかもしれません。ちょっと面白いですよね。

この橋は渡月橋と呼ばれています。大きな御影石を二つ組み合わせて作られています。六義園を作ったのは、徳川綱吉に寵愛された側用人、柳沢吉保です。

江戸時代、江戸には六義園のような庭園が多数存在しました。将軍の御成に備え、大名たちは自分好みの豪華な庭を作ったのです。これが大名庭園です。

例えば、浜離宮恩賜庭園は徳川将軍家の庭で、巨大な池は海水を取り入れて使う潮入の池と呼ばれています。小石川後楽園は、黄門様で有名な徳川光国が作った庭で、中国文化の影響が随所に見られます。

柳沢吉保がどんな思いでこの庭を設計したのか、六義園を管理する照井進介さんに聞いてみました。

「柳沢吉保は和歌を基調とする庭を作り、 回遊式築山泉水庭園という形を取り入れました。橋を渡ると中島という景色が広がります。中央に立つ大きな石は「玉沢」と呼ばれ、男女の仲を隔てる笹を表現しています。和歌に詠まれており、男女が会えなくて寂しい気持ちを表しているのです。このように、六義園は和歌のテーマを取り入れた大名庭園と言えます。

園内で一番高い藤代峠にやってきました。標高35メートルの人工的に作られた山です。ここからは江戸城や将軍家の菩提寺、寛永寺などが一望できたと言われています。多分当時は、平らな関東平野に山を作って、ちょっと山に登った気分になったのでしょう。上から見ることで、物事の見え方が違いますよね。ここに立つと、決意を新たにする気持ちになります。」

大名たちが心血を注いで作った庭園は、三百年経った今も私たちの心を掴んで離しません。

次に私が訪ねたのは、神奈川県横浜市にある禅寺建功寺(けんこうじ)の庭です。素敵な場所ですね。おはようございます、ようこそおいでくださいました。初めまして、私は枡野です。どうぞよろしくお願いいたします。

この寺の十八代目の住職であり、庭園デザイナーの枡野俊明さん。枡野さんが庭造りに惹かれたのは高校時代、同級生の寺の庭が改修工事で美しく生まれ変わる様子に心を奪われたからです。その場で庭師に弟子入りを志願し、以来僧侶と庭園デザイナーの二足の草鞋を続けています。今では国内のみならず、シンガポール、アメリカ、カナダ、ドイツなど、世界中で自然と共生する禅の庭を手掛けています。

早速、健康寺の庭を見せてもらうことにしました。こちらの庭は、お釈迦様が悟りを開かれて浄土の世界に入る様子をモチーフにデザインされたものです。枡野さんが庭園デザイナーを志すきっかけとなった庭で、戦後荒れ放題だったものを三十八年前に作り直しました。二年前には松野さんが手直しを行い、飛び石を高くしたり、地面に起伏をつけたりして、空間の構成が引き立つような仕掛けを施しました。

例えば、こちらの石も「石ごころ」というものがあります。それぞれの石には「気心」があり、例えばここに一二三四五つの石があるとします。真ん中の石は立ち位置にあり、凛々しく立っているように見えます。こういった石の性質を見極めることが大切です。右側の石は少し伸びた形をしており、こちらに進みたいような動きがありますが、それを他の石が少し抑えている感じです。石同士がバランスを取っているのです。

それぞれの石の持つ「石ごころ」を理解し、それをどう配置するかを考えることが重要です。仏教で言う「物象」を認め、それぞれの石がどのように配置されたいかを聞き取ることが、調和を生むのです。人間も同じように、静かに庭と向き合いながら、自分の生き方について自問自答し、今の生き方が本当に良いのかを考える場となります。

庭園を見て、視覚的なことだけでなく、何かを感じ取ることが大切です。それが庭のデザインの本質です。ここで、デザインを体験させてもらうことになり、自分と向き合うことから始めます。

今回はミニチュアの庭づくりを行います。キムさん、こちらの京都のさざれ石からお好きなものを一つ選んでいただけますか?どれでもお好きなものを選んでいただいて結構です。形が気に入ったり、面白そうなものがあればどうぞ。

「大きい方から選びます。真ん中の立っている石がどっしりしていて、みんなを守っている感じがするので、まずこれを眺めてみます。」

はい、その石をどう配置すれば一番輝くかを考えてください。石の意志をどう聞き取るかがポイントです。石がこっちに行きたがっている感じがしますか?そうですね、傾けると優しくなり、立てると強そうに見えますが、支えが必要な感じもしますね。

「ここに支えが欲しいです。」

素晴らしいです。岩組が決まりました。手前にもう一つ、背の低い石を置いてバランスを取ります。

枯山水に欠かせないのが、さまざまな道具を使って水を表現する作業です。この作業は禅の修行にも通じ、主に修行僧が担っていました。

岩組が完成しました。ここに苔や木を加えて、好きな形にしていただければと思います。曲がり具合がいいですね。意外とこれだけでも可愛く見えます。

「この曲がり具合がとてもいいです。お話しているように見えます。」

「ちょっと溢れた部分と同じ高さにするといいですね。」

あ、素敵です。自分で作った庭が完成しました。自分で作ったものに感動しちゃいました。

「見えないもの、聞こえないものを感じようとする心が、子供の頃にはあったはずです。石の心や気持ちを聞こうとするうちに、その感覚が思い出されました。」

「その日その日で見え方が違ってきますし、見え方の違いで自分の成長も分かります。こうした時間を持つことで、自分自身と向き合い、自分を確認できる良い時間になると思います。」

自分と向き合い、今の気持ちに気付かせてくれる庭の力を改めて実感しました。

伝統

茶の湯、それは一服の茶に心を込める日本のおもてなしの文化です。そんな茶の湯文化から生まれたのが「茶庭」です。茶室への道すがらや鶴を指し路地とも呼ばれる茶庭の多くは、飛び石から始まります。飛び石を通って腰掛けや待合へと進み、客はここで亭主の迎えを待ちます。茶庭は茶の湯という非日常の世界へと誘います。

茶室が見えてきました。手前にはつくばいがあり、石灯籠や山里の趣を感じさせるものもあります。 裏千家(うらせんけ)のお茶室 今日庵(こんにちあん)。

茶庭は茶人の好みや心遣いを反映しています。こうした茶庭の美意識は、今も脈々と受け継がれています。江戸時代初期から400年以上の歴史を持つ懐石料理の老舗があり、こちらが料亭の入り口です。入口を潜ると、すぐ左に待合があり、ここから茶庭を楽しむことができます。

茶室を誘うのは一年を通じて変わらぬ苔の庭です。庭は創業当時からこの姿を変えていません。茶室も創業当時から残る建物で、ここで料理をいただきます。

年中欠かさずこの庭の手入れをしているのが高橋さんです。「苔を見て回って、苔の上に常に動けるように、苔が広がっていくのを防ぐため、いい苔が下で枯れてしまいます。お話やピンセットで、苔をめくるように取っていきます」と高橋さんは語ります。高橋さんのおもてなしの心が作る茶庭の景色です。

障子を開けると、琵琶湖疏水の水を引き込んだせせらぎが現れます。鯉やフナが泳ぎ、時にはカワセミがやってくることもあります。街中にありながら、山里の風情を感じさせる風景です。

茶室で味わう懐石料理は、秋の時期にはさきづけとして甘辛く味付けした夫を挙げ、当時で伸ばしたゴマペーストを添えます。向こうづけには明石台があり、酒の肴としては創業当時から伝わるゆで卵や塩麹漬けのウズラを焼いたもの、からすみや銀杏、こうたけのあまりなど、秋の旬が一皿に並びます。料理を味わいつつ、庭も愛でてほしいと、高橋さんは料理にも庭にも心を砕きます。「季節を感じていただくことが大切ですので、その季節と料理の季節感を共に楽しんでいただければと思います。落ち着いた雰囲気で、肩肘張らない、日常と違う場所を提供したいです」と語ります。

今日三つ目のツボは守り受け継ぐ

京都には、暮らしに根ざした独特の庭があります。それは京町家と呼ばれる伝統的な住居に見ることができます。こちらは西陣にあるかつて呉服問屋だった京町屋 西陣 くらしの美術館 冨田屋。明治18年に建てられ、現在は国の登録有形文化財として一般に公開されています。

玄関を入ると、庭が出迎えてくれます。これは「坪庭」と呼ばれ、建物と建物の間に作られた庭です。明り取りや風通しを良くするために設けられたこの庭には、さまざまな思考や配慮が施されています。

「ここでご挨拶させていただく場所です。向こうにも二階があり、こちらにも二階がありますが、その玄関だけは二階がないのです。上から人を踏んづけられないように」という説明があります。また、「お庭は枯れた姿を見せないため、花がないのです。枯れないものだけで構成されています」というこだわりもあります。古い灯篭が客を迎えるために使われています。

タナカさんは34年前にこの町家を受け継ぎ、6つの坪庭を守っています。「このお部屋は私たちのお稽古の場であり、昔は家族で楽しんだ場所です。舞台のバックには町が描かれています」とタナカさんは語ります。

また、「こちらの坪庭は家族が普段の生活のために使いました。食事や団らん、ご先祖様を偲ぶスペースとして利用していました。花が季節を感じさせるようになっており、つくばいからは庭の水まきにも使える水が流れています」と説明しています。「かみさんの井戸もあり、毎日神様にお水を差し上げています。この井戸水は私たちが使用するものではありません」とのことです。

この坪庭の前では、伝統的な行事も行われます。11月には願い事を書いた紙を燃やして、その情事を祝います。1月から12月までさまざまな行事があり、町屋の中で庭を見ながら行われるのです。「行事とともに祈り、先祖に感謝しながら暮らすのが町屋の文化です」とタナカさんは語ります。

今日の暮らしに寄り添う坪庭には、温かな思いが生き続けています。

育む

神奈川県小田原市に、今注目を集める庭があります。こちらは個人宅の庭ですが、その庭には様々な人が集まります。

定年後、ほとんど使っていなかった庭の作り直しを考えた 山田純さんは、「僕らが一般の市民として付き合うべき自然、大事にすべき自然は、いわゆる家に付属したものだけではない。庭は重要な入り口だと思っている」と語ります。「そこで子どもたちやお父さん、お母さん、子育てにちょっと疲れた人たちを呼んで、さまざまな気づき直しをしてもらいたい」という思いで庭を整えました。

その設計を相談したのが、造園家の 藤原駿朗さんです。

Shunro Fujiwara(@oryza_fujiwara) • Instagram写真と動画

藤原さんはまず、中央に白川石で作ったテラスを設置しました。ここでは食事会や演奏会など、さまざまな体験ができる場所を作りました。また、竃を作って火を囲んで楽しめる場所を設けました。さらに、元々あった噴水石をうまく利用して、水音や反射を楽しめるようにし、人々の感覚を刺激する場所を作りました。こうした工夫により、原初的に心地よいと感じられる居場所を考えました。

庭はお隣さんとも自由に行き来できるようになっています。隣の藤沢さんの家とは、まるで庭が繋がっているかのようです。今日は料理も一緒に庭にやってきました。山田さん一家とご近所さん、そして地域の活動で知り合った人たちが、この木々に囲まれた庭に集まることで会話が弾み、より親しくなれるのです。

隣に住む藤沢さんも、この庭が大好きで、山田さんがいない時でも使っているのだとか。「最初は断っていましたが、途中から断らずに使っています。山田さん自身が、自分の庭のように使ってほしいと言っていたので、僕も気にせず、友達が来たらバーベキューをするなど自然に利用しています」と藤沢さんは話します。

山田さんはこの庭をさらに地域に開放し、コミュニティを活性化させる場として使い続けてほしいと考えています。「家族ではなかったけれど、だんだんと付き合いを深めていく中で何かを感じてくれた人が、その中で引き継いでくれるような庭になればいいなと思っています」と山田さんは語っています。環境志民ネットワーク

今日最後のツボは「集まって交わり育んで」

神奈川県川崎市にある宮前幼稚園では、十年前に園庭の改修を行いました。朝、子どもたちは園に着くや否や、一目散にお気に入りの場所で遊び始めます。この園庭は、約2,900平方メートルの広さがあり、起伏があったり、木が生い茂っていたりして、まるで森のようです。植物も多種多様で、実のなる木や香りのするものなど、子どもたちが自然を感じられるようになっています。

園長の 亀ヶ谷忠宏さんは、この堰堤に「庭を通して子どもを育てていきたい」という思いが詰まっていると語ります。幼稚園の名称はKindergarten(キンダーガーデン)。英語やドイツ語で「近代的な庭」を意味しており、まさに「庭があってこその幼稚園生活」があると考えています。瓶屋さん自身の幼少期には、周りが宅地化される前の山でたくさん遊び、崖を登ったり小川を飛び越えたりする楽しさを経験しました。その経験が、植物豊かな環境を整え、虫が住みつくような場所を作りたいという思いにつながっています。

最初はおっかなびっくりの子どもたちも多いですが、遊びや虫の魅力に引かれて、ダンゴムシから始まり、次第にミミズやセミの抜け殻などを見つけることができるようになります。子どもたちは、自分の興味に引っ張られて、意欲的に環境を探索しています。

この幼稚園では、土や水、石などを体全体で楽しむことができる園庭があり、五感を通して育つことが大切にされています。視覚的なものだけでなく、耳や鼻、時には味覚で感じることもできるような、多様な感覚を刺激する環境が整えられています。

「私たちの営みとともに進化を続けてきた庭は、いつの時代も私たちに寄り添ってくれます。リフォームが本当に必要なのか、自分らしい庭についてこれからじっくり考えていこうと思っています。それまでは、このおじいちゃんの想いが詰まった庭を大切にしていこうと思います」と瓶屋さんは話します。

「今日はいいことだけを考えましょう。これは政吉さんに頼まれてやってきたんだ。孫が庭作りに悩んで相談に乗ってくれるでしょう。でも、おじいちゃんはちょっと前に亡くなってしまいましたね。佐々木さんには、四代目が立派な男になったことを伝えておきます。それでは、庭を大切にしてください」と語りかけます。